循環型社会実現への貢献

基本的な考え方

循環型社会を実現するためには効率的な資源利用が必須であり、マルハニチログループにおいては、水産資源はもちろん、プラスチック使用量やフードロスの削減、リスクを把握したうえでの水資源の有効活用が重要だと認識しています。資源の有効活用のための技術や仕組みの研鑽を続けていきます。

2024年度の進捗概要

前中期経営計画(2022年度~2024年度)結果

| マテリアリティ | 循環型社会実現への貢献 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| KGI(2030年のありたい姿) | 効率的な資源利用によるサーキュラーエコノミー(循環型経済)がグループ内に浸透し、実践している | ||||

| KPI | プラスチック使用量削減率(バイオマス、リサイクル素材等への切替含む(マルハニチロ(株)) | フードロス(製品廃棄)削減率(国内グループ) | 食品廃棄物等の再生利用率(国内グループ) | 延長可能と評価した市販製品の賞味期限延長(マルハニチロ(株)) | |

| ターゲット | 目標年 | 2030 | 2030 | ~2024 | 2030 |

| 目標値 | 30%以上 | 50%以上 | 99%以上 | 100% | |

| 前中期経営計画の自己評価と課題 | 進捗結果コメント | プラスチック使用量を2020年度比7.0%削減 | フードロス量を2020年度比64.9%削減 | 食品廃棄物等の再生利用率98.9% | 一部製品について引き続き賞味期限延長に向けて試験実施中 |

| 自己評価※ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |

| 責任部署 | プラスチック使用量削減プロジェクト | マルハニチロ(株)サステナビリティ戦略部(旧経営企画部 サステナビリティ推進グループ)、ロジスティクス部 | |||

★★★☆☆︓2024年度KPI達成済み或いは2030年度KPI達成に向けて計画通り進捗、★★☆☆☆︓KPI達成に向けて遅れ気味

中期経営計画(2025年度~2027年度)KGI・KPI

| マテリアリティ | 循環型社会実現への貢献 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| KGI(2030年のありたい姿) | 効率的な資源利用によるサーキュラーエコノミー(循環型経済)がグループ内に浸透し、実践している | ||||||

| KPI | プラスチック使用量削減率(2020年度比)バイオマス、リサイクル素材等への切替含む(マルハニチロ(株)) | ⽣産工場におけるプラスチック使⽤量削減目 標設定(国内グループ) | フードロス(製品廃棄)削減率(2020年度比)(国内グループ) | 食品廃棄物等の再生利用率(国内グループ) | 延長可能と評価した市販製品の賞味期限延長(マルハニチロ(株)) | 水資源のリスクと機会、対応策の分析評価、 対応策検討 | |

| ターゲット | 2027年度目標 | 20%以上 | 目標設定(2025年) | 70%以上 | 99% | 100% | リスク・機会・対応策の分析 |

| 2030年度目標 | 30%以上 | ー | 80%以上 | ー | ー | ー | |

| 責任部署 | プラスチック使用量削減プロジェクト | マルハニチロ(株)サステナビリティ戦略部(旧経営企画部 サステナビリティ推進グループ)、ロジスティクス部 | |||||

マルハニチロの取組み

脱プラスチック:プラスチック使用量削減の取り組み

推進体制

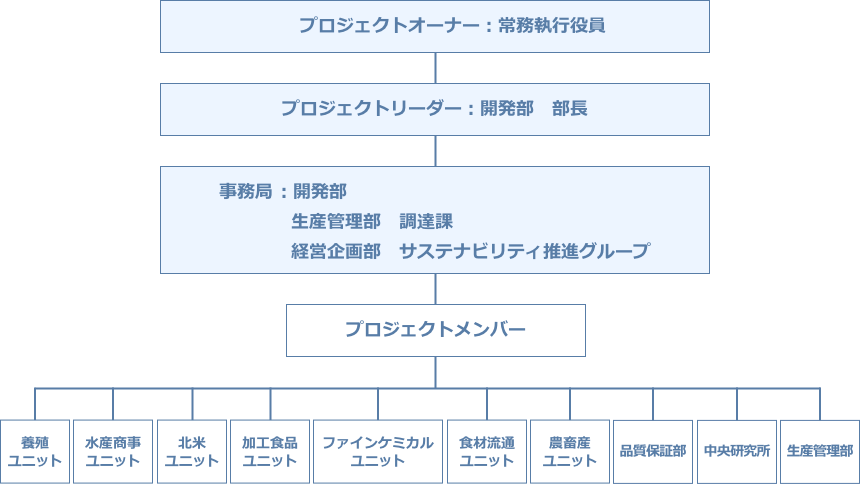

多くのユニットがかかわるマテリアリティで、全社で情報を共有、協力して取り組む必要があることから、2022年度よりプラスチック使用量削減プロジェクトを発足させました。プロジェクトオーナーを常務執行役員、プロジェクトリーダーを開発部部長が担い、2030年度までの目標を定め、目標達成に向けて具体的取組みを進めています。

プラスチック使用量削減プロジェクト推進体制図

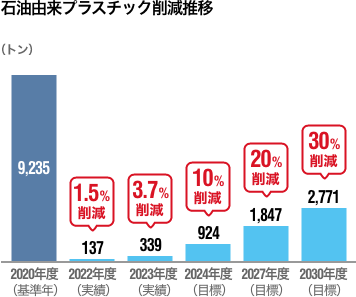

容器包装プラスチック使用量削減目標設定と進捗状況

容器包装のプラスチック使用量削減は、2020年度を基準年度とし、2030年度までに30%削減をKPIとしています。2024年度は306トンの削減ができ、2022年度からの累計は644トン(約7.0%)の削減となりました。取組みは徐々に従業員に浸透してきており、今後も更なる削減施策を進めていきます。

商品容器・包装における省資源化への取組み

マルハニチログループでは、環境負荷の低い容器の開発に向けた取組みを行っています。容器の軽量化を行うことで、省資源はもとより、重量の軽減による物流時のCO2排出量の削減効果が見込まれます。

2023年度マルハニチロ(株)では市販用冷凍食品の米飯とカップグラタンのフィルムの構成を見直し、十分な強度を保ったままサイズダウンし、プラスチック使用量を75トン削減することができました。2024年度はさらに対象製品を拡大し、フィルム以外にトレイに使用しているプラスチック量の削減にも着手した結果、年間で144トンプラスチック使用量を削減することができました。

フードロス削減の取組み

推進体制

グループ全体でフードロス※を削減するため、2022年度にフードロス削減プロジェクトを発足させました。本プロジェクトで各種施策を進めた結果、グループ全体に取組みが拡大、当初の計画以上に進捗し、2024年度の削減目標を2023年度に前倒しで達成できたため、プロジェクトを解散しました。2024年度からは、サステナビリティ推進委員会管掌のもと、マルハニチロ㈱ ロジスティクス部・サステナビリティ戦略部が中心となり、2030年度の削減目標達成に向けて、更なる活動を推進していきます。

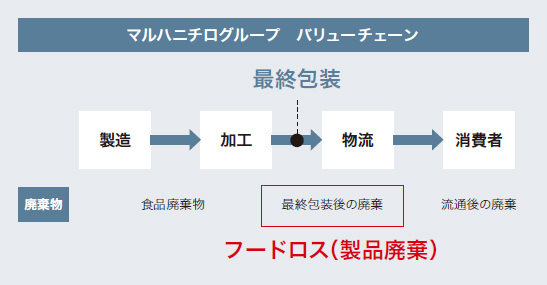

※フードロス:消費者庁や農林水産省では「まだ食べられるのに廃棄される食品」と定義されているが、ここでは「フードロス(製品廃棄):最終包装後の製品廃棄のうち、本来食べられるにも関わらず廃棄されている食品」」とする。

製造・加工の過程で発生する食品廃棄物についてはKPI 「食品廃棄物等の再生利用率」、当社販売後の流通、消費者で発生する食品廃棄物については、量を計数的に測定することが不可能であることから、KPI 「延長可能と評価した市販製品の賞味期限延長」で評価することとしている。

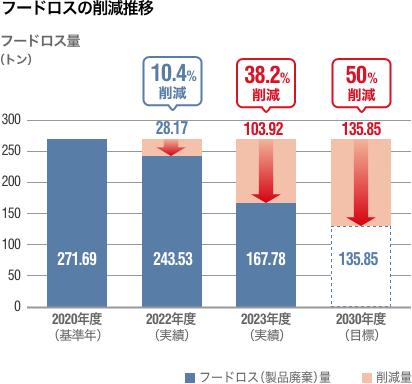

フードロス削減目標の設定と進捗状況

フードロスの削減推移

2020年度のマルハニチロの各事業部および国内グループ会社におけるフードロスは271.69トンでした。前中計期間におけるKPI「国内グループにおいて2030年までにフードロスを2020年度比50%削減する」の達成に向けて、全社従業員の意識改革、発生量が最も多い冷凍食品について定期的な寄付スキームの構築・運用等、各種施策を実施した結果、2024年度のフードロスは2020年度比64.9%(約175トン)の削減となり、2030年度の目標を前倒しで達成することができました。この結果を受け、さらなるフードロスの削減に向けて、2030年度の目標を2020年度比80%削減に上方修正しました。今後も引き続き各事業部署、グループ会社と連携し、2030年度の目標達成に向けて、各種施策を推進していきます。

現状把握調査と対応策の検討

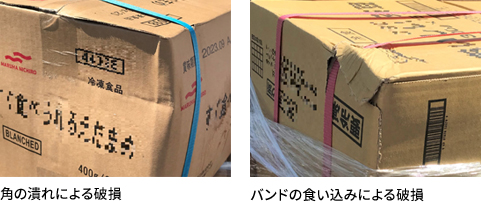

マルハニチログループでは、フードロスの多くが加工食品ユニットと食材流通ユニットに属する事業部とグループ会社から発生しており、その中でも冷凍食品が、常温食品と比較しても発生数量が多い傾向にあります。主な理由としては、海外生産品も多い冷凍食品は、コンテナ輸送時に外装破損が起こりやすいこと、輸入時の抜き取り検査の箱開封品の残り製品が一定量発生することが挙げられます。

外装破損起因のフードロスへの対応

外装破損起因のフードロスに対応するため、包装形態の再検討、合わせ・バンド掛けの削減、カートンケースのモジュール化とパレット輸送を引き続き推進していきます。また、2023年度は業務用の冷凍食品について、外装破損に関する基準を物流会社とともに策定し、その結果業務用冷凍食品のフードロスを大幅に削減することができました。2024年度も引き続き本基準を運用したことにより、年間を通してフードロスを大幅に削減することができました。

冷凍食品の寄付スキームの構築

フードバンクへの食品寄付は2009年から実施していましたが、当社のフードロスの多くを占める冷凍食品は配送コストやフードバンク側で冷凍保管設備が十分に確保できず、寄付が進んでいませんでした。課題解決に向けた方策を検討する中、フードバンクかながわと当社製品を保管する物流会社と連携することで、保管倉庫から直接フードバンクかながわが冷凍食品を引き取り、定期的な寄付を実施するスキームを構築することができました。これにより、常温品に加えて冷凍品の寄付も飛躍的に増え、2022年度の寄付量は16.87トンとなりました。2022年度は市販用冷凍食品が対象で、品質を担保できる抜取検査の箱開封品の残り製品を主として実施しましたが、2023年度は対象製品を業務用にまで拡大し、さらには外装破損品についてもフードバンクかながわと目合わせを行い、寄付を開始しました。2023年度まではマルハニチロ個社の製品が対象でしたが、2024年度からは同じ物流会社を利用している、グループ会社で発生しているフードロスの寄付も開始し、グループ全体で寄付量は約43トンとなりました。当社グループは今後も引き続き冷凍食品の定期的な寄付を実施していきます。

令和5年度「食品ロス削減推進表彰」「消費者庁長官賞」を受賞

マルハニチロ㈱は、消費者庁および環境省が実施する令和5年度「食品ロス削減推進表彰」において、「消費者庁長官賞」を受賞しました。「食品メーカー・物流業者・フードバンクの三者連携による、冷凍食品の持続的な寄付スキームの構築」に、業界大手が取り組むことによる他社への波及効果と将来性、冷凍食品の寄付という先進性が評価されました。

※「食品ロス削減推進表彰」は、消費者等に対し広く普及し、食品ロスの削減に効果的かつ波及効果が期待できる、食品ロス削減の推進に資する取組みを行ったものに対する表彰で、食品ロス削減の取組みを広く展開していくことを目的としています。

販売後の流通、消費者で発生するフードロス

過去に実施してきた常温食品の賞味期限延長に加え、2022年から、市販用や業務用の冷凍食品の一部で保存検査による品質確認を行い、賞味期限を12ヵ月から18ヵ月へ6ヵ月延長した商品の販売を開始しました。

フードロス削減は各種施策の実施により順調に進捗しています。2030年度の削減目標達成に向けて、引き続きフードロスの抜本的な削減に取り組んでいきます。

水資源のリスクと機会の取り組み

基本的な考え方

近年、気候変動等の影響により干ばつや洪水などの自然災害が頻発しています。また世界人口が増加するなか水資源が不足するリスクが地域により高まっています。 当社グループの事業においても加工食品工場を中心に水資源に依存しており、同時に水資源に影響を与えています。こうした中、2025年度からの新中期経営計画で、マテリアリティ「循環型社会実現への貢献」に水資源のリスク評価をKPIとして設定しました。当社グループの水資源のリスクを分析・評価したうえで、リスクの高い優先地域を特定し、対応策を検討していきます。

水資源リスク調査の結果について

マルハニチログループでは、2025年に主要な加工工場、冷蔵倉庫、水産養殖場、研究施設等を対象にして、国内101拠点と海外20拠点の水資源リスクと渇水リスク、水質リスク、洪水リスク等についてAqueductおよびWater risk filterなどのツールを用いて評価し、拠点ごとのアンケート調査を行い結果の補正を行いました。評価の手法は、各リスクの発生可能性と影響度をそれぞれ5段階(1~5)の2軸で評価を行いました。加えて、日本では台風や線状降水帯による洪水リスクが高まっていることからハザードマップ等を活用して浸水深を評価して、取組みを進めるべき優先拠点を特定しました。なお、本調査より海外主要拠点の取水量・排水量および水ストレス地域での取水量を集計しました。調査の結果、水ストレスのある地域からの取水は、グループ全体総取水量に対して、1%未満でした。

水リスク優先拠点の特定

| 水資源リスク | 渇水リスク | 取水水質リスク | 排水水質リスク | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 1 | 1 | 9 | 6 | |

| 日本 | 4 | ||||

| アジア(日本除く) | 8 | ||||

| 欧州 | 1 | 1 | |||

| 北中南米 | 1 | 1 | 1 | ||

水ストレス地域に位置する拠点の取水量

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|

| 36 | 34 | 41 | 39 | 33 |

洪水リスク優先拠点の特定

| 拠点数 | 浸水深 |

|---|---|

| 1 | 3.0~5.0m |

| 9 | 0.5~3.0m |

※高確率規模1/30にて浸水深を評価

年間の水使用量/排水量の推移(国内生産拠点・海外主要生産拠点)

年間の水使用量/排水量の推移水再利用の事例

当社グループの一部の生産拠点において、水利用の循環を促進するため、工程排水の回収・再生処理技術を活用し、水の再利用を行っており、取水依存度の低減と生産活動における取水効率の向上を図っています。マルハニチロ山形株式会社では、製造の殺菌工程での排水をUF膜で処理し、ボイラーへの給水への使用や、夏場に空調機、冷凍冷蔵庫などの室外機へ散布することで、上水の削減を行っております。さらに年間通して処理水の温度が35~45℃であるため、重油の削減にもつながっています。