生物多様性と生態系の保全

基本的な考え方

海をルーツに140余年の歴史を持つマルハニチログループは、かけがえのない自然の恵みとその生命力に支えられて成長を続けてきました。

世界の人口増加と新興国の経済発展などによって、魚食需要は今後も増加することが確実です。需要への対応と水産資源の保全という要求に応えるため、事業活動を通じて持続可能な海洋環境の保全に貢献していきます。

2024年度の進捗概要

前中期経営経営計画(2022年度~2024年度)は概ね計画通りに進捗しました。2024年9月に策定した、マルハニチログループ水産物調達方針に関連し、2025年度からの新中期経営計画においては、「電子トレーサビリティ方法の確立」を新たにKPIとして設定しました。

前中期経営計画(2022年度~2024年度)結果

| マテリアリティ | 生物多様性と生態系の保全 | |||

|---|---|---|---|---|

| KGI(2030年のありたい姿) | 取扱い水産資源について、資源枯渇リスクがないことを確認している | |||

| KPI | 取扱水産物の資源状態確認率(グループ全体) | 生物多様性リスク評価実施(国内グループ) | 養殖場の認証レベル管理の実施(国内グループ) | |

| ターゲット | 目標年 | 2030 | 2024 | 2024 |

| 目標値 | 100% | - | - | |

| 前中期経営計画の自己評価と課題 | 進捗結果コメント | 2022年度に第2回水産物資源調査を実施。取扱水産物の資源状態確認率81.8% | TNFDフレームワークに基づく生物多様性リスク評価を実施 | 養殖場の認証レベル管理の実施(国内グループ)の自主管理基準に基づきグループ内養殖場の管理実施中 |

| 自己評価※ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |

| 責任部署 | マルハニチロ(株)サステナビリティ戦略部(旧経営企画部 サステナビリティ推進グループ) | |||

★★★☆☆︓2024年度KPI達成済み或いは2030年度KPI達成に向けて計画通り進捗、★★☆☆☆︓KPI達成に向けて遅れ気味

中期経営計画(2025年度~2027年度)KGI・KPI

| マテリアリティ | 生物多様性と生態系の保全 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| KGI(2030年のありたい姿) | 取扱い水産資源について、資源枯渇リスクがないことを確認している | ||||

| KPI | 取扱水産物の資源状態確認率(グループ全体) | 電⼦トレーサビリティ方法の確⽴ | TNFDフレームワークに基づく生物多様性リスク評価実施(国内グループ) | 養殖場の認証レベル管理の実施(国内グループ) | |

| ターゲット | 2027年度目標 | 評価不明⿂種の取扱方針策定 | 一部⿂種で運⽤開始 | TNFDに基づくシナリ オ分析拡大実施 | グループ内全養殖場で管理体制の構築 |

| 2030年度目標 | 100% | ー | - | - | |

| 責任部署 | マルハニチロ(株)サステナビリティ戦略部(旧経営企画部 サステナビリティ推進グループ) | ||||

マルハニチロの取組み

第2回水産資源調査の実施

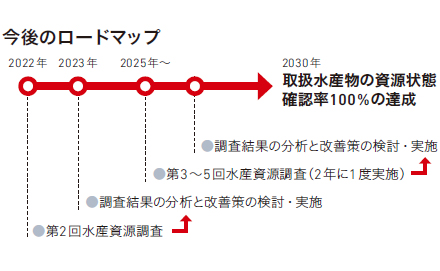

2019年から水産資源調査を開始し、2021年度の1年間に当社グループ外から調達した原料、製品を対象に第2回水産資源調査を実施しました。事業活動において取り扱う水産物の資源状態を把握した上で、課題を認識し、改善に向けた取組みを進めることが生物多様性と生態系の保全に通じるとの考えの下、今後も同調査を継続的に実施し、2030年のありたい姿の実現をめざします。

第2回水産資源調査

調査目的

- 当社グループの取扱水産物の全体像把握(魚種、エリア、数量など)

- 取扱天然水産物の資源状態・管理状態の評価

- KGI達成に向けて、課題の抽出と対策の検討

調査方法

| 実施年度 | 第1回(2020年度) | 第2回(2022年度) |

|---|---|---|

| 対象年度 | 2019年度 | 2021年度※1 |

| 調査対象 | グループ48社 (国内31、海外17) |

グループ42社 (国内25、海外17) |

| 分析主体/ 参照データ |

SFP※2/FishSource※3 | SFP/FishSource |

| 評価方法 | 当社独自の基準 | ODP※4手法の基準 |

| 評価基準 | ①資源状態に心配なし FishSourceの5つのスコアが平均6以上 かつ、スコア4が6以上 ②資源状態に心配あり FishSourceの5つのスコアが平均6未満 または、スコア4が6未満 ③データ不十分 FishSourceの5つのスコアに欠損があり 評価ができない場合 |

①Well managed(優れた管理がなされている) FishSourceの5つのスコアがすべて8以上 ②Managed(一定レベルの管理がなされている) FishSourceの5つのスコアがすべて6以上 ③Needs improvement(改善を要する) FishSourceの5つのスコアに6未満がある場合 ④Not scored(評価不可) FishSourceの5つのスコアに欠損があり 評価ができない場合 |

- ※1国内と一部海外は2021年4月~2022年3月、その他海外は2021年1月~12月

- ※2持続可能な漁業のためのパートナーシップ。FishSource※3を管理する米国のNPO。正式名称はSustainable Fisheries Partnership

- ※3各国行政機関の水産資源情報をもとに開発された国際的な水産資源に関するデータベース

- ※4Ocean Disclosure Project。SFPにより運営される、水産物調達の透明性を高めることを目的とした情報開示プラットフォーム

調査結果

水産物全体

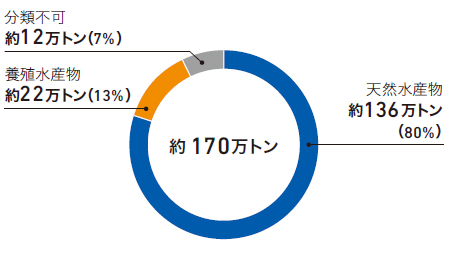

当社グループ全体の2021年度の取扱実績は、原魚換算で約170万トンとなり、前回調査結果の176万トンに対して6万トンの減少となりました。これは2021年の世界の漁業・養殖水産物生産量の約0.8%に相当し、取扱魚種は学名で天然魚337種、養殖魚83種におよびました。一方、分類不可は飼料原料由来を中心に約12万トンとなり、前回調査時の14万トンから改善はされたものの、依然大きな課題と認識しています。

天然水産物

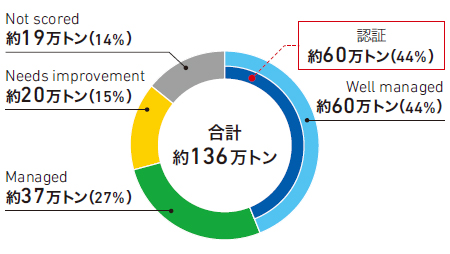

天然水産物の資源状態/管理状態を評価するため、SFPのODP手法にもとづいた分析を行いました。その結果、マルハニチログループの取扱天然水産物の内、44%にあたる約60万トンが「Well managed(優れた管理がなされている)」と評価され、このうちの大半がスケソウダラを中心とした、MSCなど持続可能であるとして認証された漁業で漁獲されたものであることがわかりました。また、27%にあたる約37万トンが「Managed(一定レベルの管理がなされている)」と評価されました。

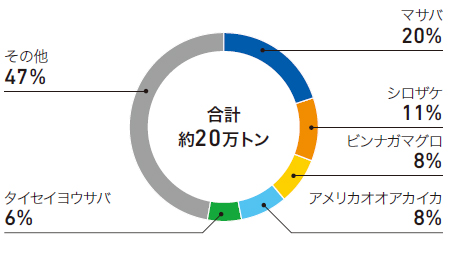

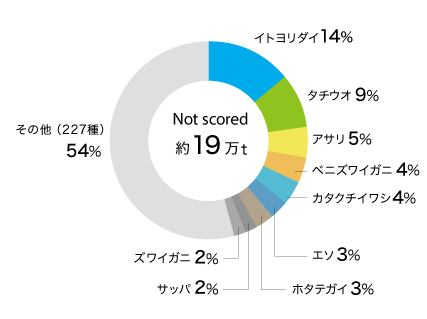

一方で、15%にあたる約20万トンが「Needs improvement(改善を要する)」、14%にあたる約19万トンがデータ不足のため「Not scored(評価不可)」と評価され、改善が必要な課題と認識しています。

「Needs improvement(改善を要する)」の天然水産物

「Not scored(評価不可)」の天然水産物

「Needs improvement」においては、上位5魚種で53%を占めました。データ不十分で「Not scored」に分類されたイトヨリダイやタチウオなどの魚種については、取扱水産物のより詳細な漁獲海域や漁法などの情報を入手し、実態の正確な把握に努めていきます。

絶滅危惧種

今回の調査の結果、取扱天然水産物の一部に、IUCN(国際自然保護連合)で定められた絶滅危惧種(EN)に該当する魚種が含まれていることを確認しました。科学的知見にもとづく漁業管理ルールにのっとり漁獲されている魚種は引き続き状況を注視しつつ取扱いを継続し、それ以外の魚種については取扱いの見直しを検討していきます。

絶滅危惧種の取扱い(2023年6月時点※1)

| Red List 評価 | 魚種 | 学名 | 重量(t) | 調達国 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| EN※2 (絶滅危惧種) |

ミナミマグロ | Thunnus maccoyii | 732 | 日本、ニュージーランド、韓国、台湾 | 資源回復計画あり |

| EN (絶滅危惧種) |

アオザメ | Isurus oxyrinchus | 575 | 中国 | 副産物の有効利用の観点もあるため、取扱いについては段階的に検討 |

| EN (絶滅危惧種) |

チヒロアカウオ | Sebastes fasciatus | 71 | ノルウェー、米国、オーランド諸国、日本 | 取扱い見直しを検討 |

- ※1SFPの評価結果入手時期、実際の取扱は2021年度

- ※2IUCN( 国際自然保護連合 )のカテゴリーEndangered ( EN )

2030年のありたい姿の実現に向けて

2030年のありたい姿である「取扱水産物の資源状態を確認している」には、抽出した課題の改善が必要不可欠です。第1回、第2回の調査で明らかになった課題に対し、2023年度から2024年度にかけて、マルハニチロ㈱の事業部署やグループ会社に対して個別に評価結果のフィードバックを行いました。各組織において調達する水産物の課題を認識したうえでサプライヤー様と共有をいただくことが重要であると考えており、2025年度に第3回目の調査を実施しています。定期的に調査を実施し、課題の抽出と改善をくり返していくことで2030年のありたい姿を実現していきます。定期的な調査実施、課題の抽出と改善をくり返し、2030年のありたい姿を実現していきます。

生物多様性リスク評価実施

マルハニチログループは自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)が2023年9月に公開したフレームワークに基づき、事業と自然との関わりを評価しました。詳しくはTNFDページをご覧ください。

TNFD提言に基づく開示北米・スケソウダラ資源へのアクセス強化

マルハニチログループは、持続可能な水産物調達力のさらなる強化のため、2022年2月、米国・Icicle(アイスクル)社よりスケソウダラの加工施設および漁船9隻を譲り受け、北米ベーリング海におけるスケソウダラ資源へのアクセスを一層強化しました。

漁獲枠のように天然水産資源に関与できる権益は、世界的に限られたもので、新たな取得には 相当な困難が伴います。今回のアクセスシェアの追加により、ベーリング海という広大な海域で、スケソウダラという潤沢な資源量を持ち、かつサステナブルな魚種へのアクセスが強化されることになります。具体的には、ベーリング海のスケソウダラの漁獲枠において一般枠(原住民に与えられる漁獲枠を除く、一般に企業が利用できる漁獲枠)全体で約27%のシェアを獲得いたしました。また、スケソウダラは他のたんぱく質と比較して、気候変動に配慮したたんぱく質であることが報告されています。サステナブルなたんぱく質として、人口増加、健康志向などの面から、世界的に需要は堅調ですが、フィーレやすりみなどさまざまな形態でより一般消費者のニーズにお応えすることが可能になります。

養殖場の認証レベル管理の実施

マテリアリティ「生物多様性と生態系の保全」を当社グループの養殖事業において実践するため、2022年マルハニチロMarine熊野事業所とマルハニチロAQUA桜島事業所においてASCブリ・スギ基準と比較したギャップ調査を実施しました。その調査結果をもとに2023年度当社独自の自主管理基準を策定し、2024年度にかけて国内全13漁場の監査を実施、自主基準への適合度確認し、課題を抽出しました。これらの監査結果をもとに継続的に改善を実施することにより、環境負荷を低減した持続可能な養殖を実践していきます。

カンパチ、ブリにおける持続可能な養殖認証(ASC認証)取得の取組み

(株)マルハニチロAQUA久根津漁場は、2019年7月にカンパチの養殖において世界初となるASC認証を取得し、2020年5月から本格出荷を開始しました。また、(株)マルハニチロAQUA上浦漁場ではブリの養殖において2018年4月にASC認証を取得しており、2019年2月から本格出荷を開始しました。引き続き、水揚げ→活魚輸送→マルハニチロの指定委託工場でのフィレ加工→量販店での販売という一貫したバリューチェーンにてお客さまの元へお届けしていきます。

※2022年4月1日(金)、増養殖事業を営むグループ6社を統合し、2つの会社に集約、(株)マルハニチロAQUA、(株)マルハニチロMarineが発足しました。(株)マルハニチロAQUA(本社:鹿児島県鹿児島市)は、九州地方の(株)桜島養魚、(有)奄美養魚、(株)アクアファーム、(有)玄海養魚の4社を統合、(株)マルハニチロMarine(本社:和歌山県串本町)は、紀州地方の(株)串本マリンファーム、(有)熊野養魚の2社を統合しました。

持続可能な水産物の主流化に向けて

当社は、マテリアリティ”健康価値創造と持続可能性に貢献する食の提供”の2030年のありたい姿として、「健康価値創造と持続可能性に貢献する食品トップ企業としてブランドを確立している」を掲げています。その実現に向けて、社内で”健プロ”との呼称で様々な取組を推進しています。持続可能な水産物の主流化に向けて、健プロでの活動を通じて、業界を牽引する役割を積極的に担っていきます。詳しくは健プロページをご覧ください。

健康価値創造と持続可能性に貢献する食の提供プロジェクト(”健プロ”)の取組み

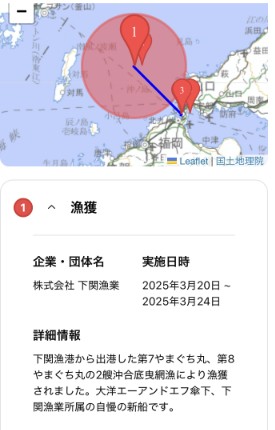

水産物電子トレーサビリティへの取り組み

当社は水産物の流通におけるトレーサビリティの電子化に向けた取り組みを推進しています。新中期経営計画で定めたKPIに沿って、2027年度までに一部の魚種での運用の開始を目指します。この取組の一環として、2025年4月~5月にかけて、グループ漁業会社、仲卸業者、IT企業と協働して1回目の実証実験を行いました。業界のフルチェーントレーサビリティを牽引すべく、様々なステークホルダーとの共創を通じた取組みを加速させていきます。

IUU漁業対策に向けた取組みと制度改革に向けた働きかけ

新中期経営計画では、新たにIUU漁業からの調達回避方法の確立とロビー活動推進をKPIに設定しました。リスクの高い調達先に対してのIUU漁業を焦点とした監査方法の確立に取り組むとともに、自社での対応に限界のある課題に対しては、業界全体を巻き込んだ制度改革が必要との認識の下、各方面に働きかけ、IUU漁業問題の解決に向けた取組みを推進していきます。