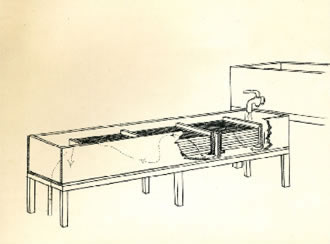

うゐりやむそん氏孵化器:北海道鮭鱒人工孵化事業報告(明治27年)

提供:水産総合研究センター

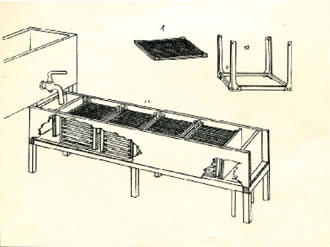

あときん氏孵化器(アトキンス式ふ化器):北海道鮭鱒人工孵化事業報告(明治27年)

提供:水産総合研究センター

|

|

伊藤が米国で得た知識は、初代の北海道庁水産課長として遺憾なく発揮されました。千歳の設立を軸とするふ化事業の普及はその最も大きな功績ですが、その意図はあらゆる意味で千歳を中心としようとするところでした。

ふ化事業には多額の経費が必要であり、技術もなければなりません。民間で行うとしても実効をあげるまでには容易ではありません。そこで考えたのが千歳を中央ふ化場として一大センター化し、それを官営で設立し、発眼卵(卵膜を通して眼の所在が明らかになった卵)にした後、道内の各河川に設けた簡易ふ化場に配送分配するという構想でした。ふ化まじかの卵であれば扱いも簡単で、これを各河川の漁業者にゆだね、後には沿岸漁民に負担金を出させ、これに応じて卵の配分をおこなうという考えでした。 |