鮭の漁業

|

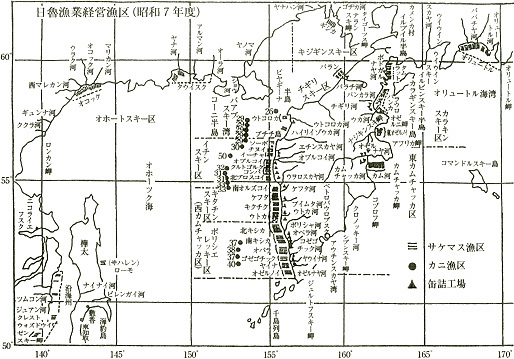

| カムチャッカ漁業区 |

| カムチャッカ半島は北緯51度から60度の間にあり、その海岸線は約1200カイリ、日本本州の海岸にほぼ匹敵し、西側はオホーツク海、東側はベーリング海と北太平洋でかこまれています。半島の地形は西海岸は平地が発達し、河川が多く、岬もなければ湾もなく、荒波は直接沿岸を洗っています。大陸棚が広く発達して、サケマスのほかにトロール、タラ、カニの漁場を形成しています。東海岸の山は岸に迫り、岬、湾、入り江が多く、サケマス、ニシンのほかに捕鯨が行われ、沖にはオットセイで有名なコマンドルスキー群島があります。 |

日露戦争の講和条約にもとづいて、漁業権の運営を規定した日露漁業条約が、明治40年に公布されました。その結果、カムチャッカ半島と沿岸州における露領漁業が、条約によって本格的に発展。漁獲高はサケマスを中心にして全盛期の大正7年72000トンにも達しました。大正8年経営漁区は246、従業者は16000人で、帆船に代わって汽船が主体となり、建て網(定置)による大規模な漁業が営まれていました。 |

| ●露領漁業の建て網(定置網)について |

| 極東水域では次の3種類の建て網が使用されていました。 |

| (1)沿岸建て網 |

| 垣網(かきあみ)および身網(みあみ)は水面から海底まで達しています。 |

| (2)半浮建て網 |

| 垣網(かきあみ)は水面から海底まで達しているが、身網(みあみ)は海底から浮いています。 |

| (3)浮建て網 |

| 垣網(かきあみ)および身網(みあみ)は完全に浮いています。 |

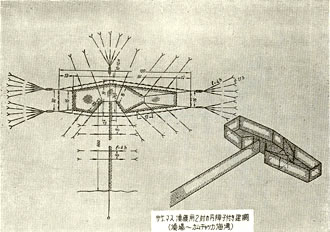

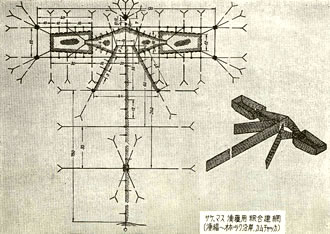

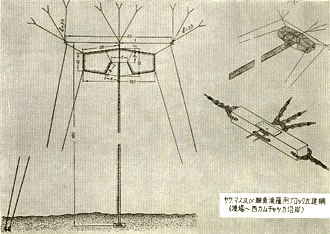

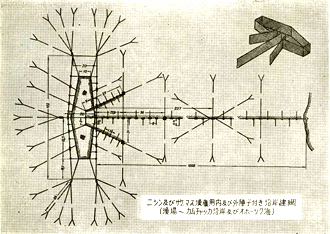

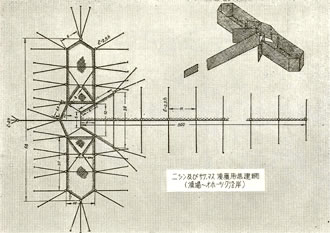

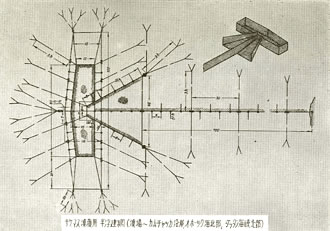

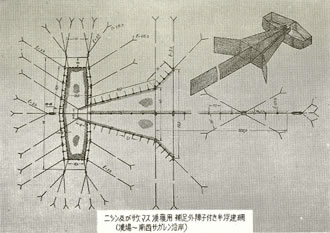

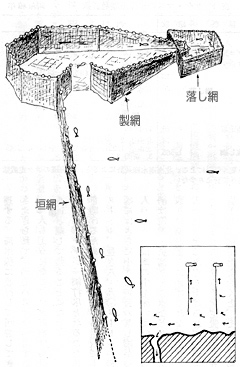

| ●露領漁業の建て網(定置網)図解 |

| (A) | サケマス漁獲用2対の内障子付き建て網 |  |

| (B) | サケマス漁獲用総合建て網 |  |

| (C) | サケマスおよび雑魚漁獲用ブロック式建て網 |  |

| (D) | ニシンおよびサケマス漁獲用および外障子付き沿岸建て網 |  |

| (E) | ニシンおよびサケマス漁獲用底建て網 |  |

|

|

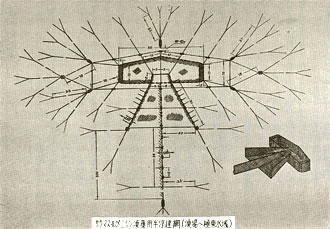

(A) | サケマス漁獲用半浮建て網 |

|

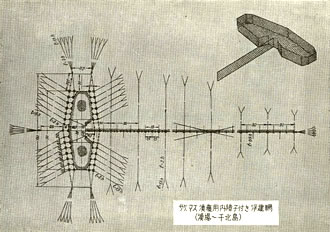

(B) | ニシンおよびサケマス漁獲用補足外障子付き半浮建て網 |

|

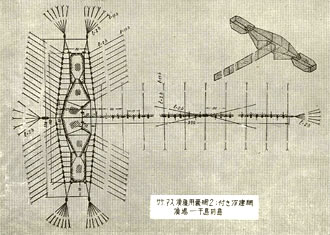

(C) | サケマスおよびニシン漁獲用半浮建て網 | |

| (A) | サケマス漁獲用内障子付き浮建て網 |  |

| (B) | サケマス漁獲用嚢網2;付き浮建て網 |  |

|

|

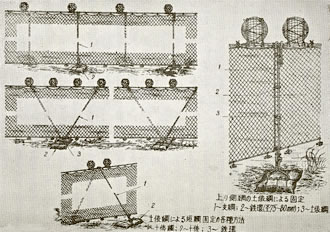

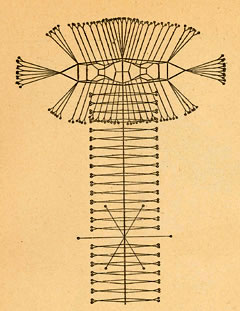

土俵網による垣網固定の各種方法 |

沿岸沿いに来遊移動してくるサケマスを建て網(たてあみ)で漁獲するのが、定置漁業です。定置網(建て網)は、垣網(かきあみ)・身網(みあみ)・落とし網(おとしあみ)の3つの部分からなっています。 |

||

サケ定置漁業の模式図 |

海中の定位置に吊り下げるために固定し張られる骨組み |

|

| ●シケに負けない漁業資材の出現 |

| 網やロープが、従来用いられていた麻などの天然繊維からアラミンなどの合成繊維が原料に使われるようになり、耐久性が強くなりました。だから海が多少シケても、網を揚げる手間もいらず、操業ができるようになりました。 |

| *サケは漁師たちから「シケ魚」と言われているぐらい、海が荒れないと漁になりません。ナギのときサケは騒がず、海が荒れ、潮加減が変り、水温の変動が著しいとサケは活発に動き回り、結果的に網によくかかるのです。 |

| *海深が深く、潮流が早い知床では、綱は2倍も太く、海底に網をロープで固定させる土俵も大きくしなければなりません。アラミンなどの化繊製の資材の出現で、好漁場の知床でサケ定置漁業が大規模に発達するようになりました。 |

| ●水中カメラや潜水夫を使って網の建てる場所を選定 |

| 定置網は、受け身(待ち)の漁法であるため漁獲量に差があり、そのため設置場所の選定が重要です。戦後からは網を建てるのに水中カメラや潜水夫を使って場所を設定するようになり、定置漁業が安定してきました。 |

| 引用文献:「日本のサケ」市川健夫著 NHKブックス昭和52年8月発行 「日魯漁業経営史 第1巻」編者 岡本信男 昭和46年12月発行 水産講座 漁業編「サケマス漁業」菅野 進著 昭和28年発行 「極東漁業とその魚族」訳者 栃内万一 水産経済新聞社出版部 昭和36年11月発行 |