鮭と文化

もうすぐ歳暮の季節がやってきて、新年の準備がはじまる。かつては、歳暮に贈る品物の定番だったのが「新巻きサケ」だった。東京では「塩ジャケ」と言うと威勢がいい。ニチロ(現マルハニチロホールディングス)はその昔、サケマス船団を北の海に出し、サケ缶詰をはじめたくさんのサケ製品を生産して、「サケの王者、日魯漁業」として知られた。年末になると、社員に一本ずつ大きな塩ジャケが配られたこともある。これをかついで帰りの電車に乗るのは勇気が必要だったが、お正月のご馳走なので喜んで持ち帰ったことがなつかしい!!

もうすぐ歳暮の季節がやってきて、新年の準備がはじまる。かつては、歳暮に贈る品物の定番だったのが「新巻きサケ」だった。東京では「塩ジャケ」と言うと威勢がいい。ニチロ(現マルハニチロホールディングス)はその昔、サケマス船団を北の海に出し、サケ缶詰をはじめたくさんのサケ製品を生産して、「サケの王者、日魯漁業」として知られた。年末になると、社員に一本ずつ大きな塩ジャケが配られたこともある。これをかついで帰りの電車に乗るのは勇気が必要だったが、お正月のご馳走なので喜んで持ち帰ったことがなつかしい!!

でも、なぜ歳暮にサケが贈られるのだろう。じつは1000年以上も前からサケは宮中の行事につかわれ、貴族にも禄のかわりに配られていた。秋になると若狭から越後あたりの川に遡上してくるサケの大群を獲って、都に送られた。楚割(そわり)とよばれる塩引きサケにしたものらしい。すると、塩引きにした「塩ジャケ」が年末ごろに都へ着いた。正月に食べるに都合がいい。

でも、なぜ歳暮にサケが贈られるのだろう。じつは1000年以上も前からサケは宮中の行事につかわれ、貴族にも禄のかわりに配られていた。秋になると若狭から越後あたりの川に遡上してくるサケの大群を獲って、都に送られた。楚割(そわり)とよばれる塩引きサケにしたものらしい。すると、塩引きにした「塩ジャケ」が年末ごろに都へ着いた。正月に食べるに都合がいい。

昔の人は、サケを「年魚」と呼んだ。春に生まれて川を下った仔が秋にまた川に帰ってきて産卵し、死んでしまうので、一年の命を繰りかえす魚と信じられたためだ。古い歳が終り、新しい一年の神をお迎えする供え物としてふさわしかった。江戸時代になり、塩ジャケをわらに巻いて新年用に出荷するようになったが、これを「新巻き」と言った。わらは輸送のためのクッションとしてつかわれていた。カツオブシ(すこしやわらかい節)も大阪から江戸へ輸送されるときは、わらに巻かれた。ところが、一週間の輸送のあいだにかつおぶしに有用カビがつき、なまり節の水分を吸ってアミノ酸などを濃縮し、あのかちんかちんのすばらしい「ほん枯れカツオブシ」が発明されるきっかけになったという話もある。ひょっとすると、わらに巻かれた新巻きサケもいっそう美味さが増したかもしれない。

江戸では、初ジャケはおおいに喜ばれた。初ガツオよりも人気が高く、年末年始のご馳走となった。当時サケの産地を領内に持っていた蝦夷の松前藩や越後の村上藩では、将軍に献上するため塩引きサケを生産して江戸に送り、喜ばれた。この風習が庶民にもひろまって、歳暮の贈り物「新巻きジャケ」が定着したという。

さて、江戸時代の末にはすっかり定着した新巻きジャケには、強力なライバルがいた。「塩ブリ」だ。西日本では、冬にはいって脂が乗った塩ブリが「年魚」として正月の供え物やご馳走になった。西日本では寒流系のサケが獲れないから、どうしても暖流系のブリに人気が集中してしまう。それに、ブリは成長につれフクラギ→ヤズ→ハマチ→メジロ→ブリと名前が変わる出世魚だから、縁起もいい。お祝い物に最適だった。正月シーズンには「年取り魚」という名で、関西圏のご馳走になった。サケとブリの戦いは、長野の松本から木曽川筋を境にして勢力が二分された。飛騨・美濃はブリの国に属するので、馬籠宿で生まれた作家の島崎藤村も「お年取りの膳」にブリが出たことを楽しそうに書いている。

さて、江戸時代の末にはすっかり定着した新巻きジャケには、強力なライバルがいた。「塩ブリ」だ。西日本では、冬にはいって脂が乗った塩ブリが「年魚」として正月の供え物やご馳走になった。西日本では寒流系のサケが獲れないから、どうしても暖流系のブリに人気が集中してしまう。それに、ブリは成長につれフクラギ→ヤズ→ハマチ→メジロ→ブリと名前が変わる出世魚だから、縁起もいい。お祝い物に最適だった。正月シーズンには「年取り魚」という名で、関西圏のご馳走になった。サケとブリの戦いは、長野の松本から木曽川筋を境にして勢力が二分された。飛騨・美濃はブリの国に属するので、馬籠宿で生まれた作家の島崎藤村も「お年取りの膳」にブリが出たことを楽しそうに書いている。

![]()

塩ジャケがんばれ、ブリに負けるな! と言いたいところだが、やがてサケには、ブリにないすばらしい新産業が味方についた。それが増殖・養殖事業なのだ(最近はブリも養殖するけれど)。

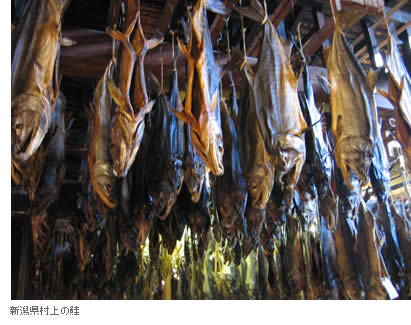

サケの増殖にのりだした最初の土地は越後の三面(みおもて)川下流の村上というところだった。ここはサケの大産地で、平安時代の昔から京の都にサケを献上していたという。江戸時代、村上藩ではこのサケをなんとか増やして財政をうるおせないかと考えるようにななった。そんなとき、村上藩士であった青砥武平治(あおとぶへいじ)が、サケに回帰性があることを発見し、毎年かならず川に戻ってくるサケを保護し、産卵場を確保してやれば、増殖につながるという考えをもった。その考えをまとめたのが、「種川の制」だ。

種川とは三面川本流の脇に造る水路のこと。サケがこのバイパスを安全に上り,産卵場所へたどりつく。ここで生まれる稚魚を取ることを禁じ、海へ帰せば、サケはそれだけ多く帰ってくる。村上藩はこの提案を受け入れた。以後、武平治は30年以上も工事に取り組んだ。工事は武平治の死後に完成し、村上藩はみごとにサケの増殖事業に成功した。幕末には運上金が2000両ちかくもあったという。明治維新後も、士族たちはサケ増殖会社をおこし、昭和20年代まで地元産業を支えた。

種川とは三面川本流の脇に造る水路のこと。サケがこのバイパスを安全に上り,産卵場所へたどりつく。ここで生まれる稚魚を取ることを禁じ、海へ帰せば、サケはそれだけ多く帰ってくる。村上藩はこの提案を受け入れた。以後、武平治は30年以上も工事に取り組んだ。工事は武平治の死後に完成し、村上藩はみごとにサケの増殖事業に成功した。幕末には運上金が2000両ちかくもあったという。明治維新後も、士族たちはサケ増殖会社をおこし、昭和20年代まで地元産業を支えた。

いっぽう、養殖事業のほうは、加賀金沢でうまれた関沢明清(せきざわあききよ)がアメリカで学んだマスの養殖技術を日本にひろめるため奔走。大久保利通の引き立てもあって明治22年に設立された水産伝習所(のちの東京水産大学)の初代所長にもなった。ちなみにニチロもサケの養殖事業には早くから着手し、がんばった企業だった。末尾に年表つけたので、どうか見てください。

というわけで、サケは増殖と養殖がおこなわれた魚のはしりだったといえるのだ。新巻きジャケもやがて全国区の人気をかちえて、どこの家の台所でも見られるポピュラーな食材になっていった。

話かわって、明治初めのこと、日本に油絵という西洋画が移入された際に、この塩ジャケが思いがけない脚光をあびることになるのだけれど、このつづきは次回を待て!!。(つづく)

| ニチロ(現マルハニチロホールディングス)の養殖事業(曙光記事より) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

荒俣宏 作家

1947年東京生まれ。慶応大学法学部卒業後、日魯漁業(現マルハニチロホールディングス)に入社。コンピューター・プログラマーとして約10年間のサラリーマン生活をおくる。その間、紀田順一郎氏らと、雑誌「幻想と怪奇」を発行。英米の幻想文学などを翻訳しつつ、評論も展開。独立後は翻訳、小説、博物学、神秘学などジャンルを越えた執筆活動を続け、その著書、訳書は300冊に及ぶ。代表作に350万部を越える大ベストセラーとなった『帝都物語』(全6巻 角川書店)、古今の生き物に対する博物学の集大成といえる大著『世界大博物図鑑』(全7巻 平凡社)などがある。日本大学芸術学部研究所教授。近著に『読み忘れ三国志』小学館、『想像力の地球旅行』角川文庫、『イリュストレ大全』長崎出版など。