キッズ

2007年の秋、9月下旬、北海道の標津町立薫別小中学校を訪問しました。校長先生から歴代続けられてきた「サケ教育」のお話を聞き、過去の資料や観察記録などを見せていただきました。お借りした資料に基づき、子供たちがサケについてどんな勉強をしているのか、ご紹介します。

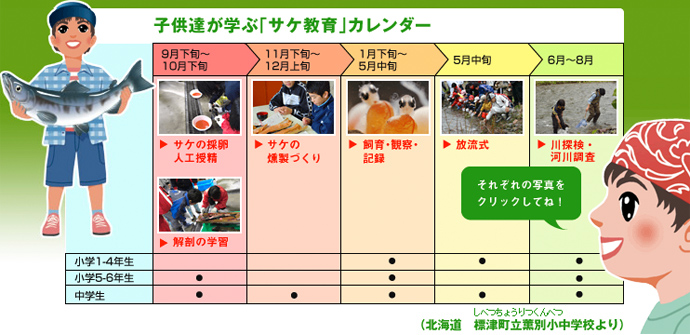

| サケの成長をおおまかに知る(ビデオ)。回遊を地図で勉強する。卵を育てて、5月の放流を知る。 | サケの内臓(心臓、肝臓、腸など)を見つけ、働きを学習したり、人や他の動物のそれと比較する。 | サケの採卵、受精を体験。受精完了後、ふ化管理の作業をする。 |

誕生したサケの子

観察レポート「わたしたちのサケ誕生」

「サケの薫別川(くんべつがわ)」として有名な薫別川は、北海道は知床(しれとこ)半島の南側の付け根にある川です。毎年、秋にたくさんのサケが自然遡上(そじょう)することでよく知られるようになりました。この地域にある標津町立薫別小中学校(小中併設校)では、古くから「水産」を教科に取り入れ、地元の漁業資源であるサケ、マスの増養殖やホタテの飼育など地場産業に直結した学習を取り入れています。

80年からは「サケの生活史」を中心に全校生徒が毎週必修としてサケの採卵、人工授精、稚魚の飼育管理、放流作業を子供自らの手で行ってきました。 また、人工採卵後のサケは、トバや燻製品に加工して評価をし合ったり、試作品や加工研究資料を地域関係者に公開しています。 また、自然保護の立場から、河川の清掃、漁港の美化作業に積極的に取り組んでいます。 86年にはこれらの実績が認められ、釧新教育活動賞(※)が授与されました。

※釧新教育活動賞は、地域を活用した体験学習を通し、豊かな心と社会性を育む教育に実績を上げた学校に、毎年、財団法人釧新教育芸術振興基金より贈られるものです。

毎年、受精卵の観察から翌年5月の稚魚放流まで昼夜の別なくサケの観察、飼育作業が、子供たちによって続けられています。

子供たちは、一粒、一尾の生命の尊さと、生命誕生の感動を受け止め、額に汗して働くことの尊さと、地域の自然を愛する事の大切さを学んでいます。

放流式

釧新教育活動賞を受賞した 「薫別川で見守って」 |

|

||||||