キッズ

北海道の薫別小中学校(小・中学校が一緒になった学校です)では、中学生全員でサケから卵を採った後、魚体利用のひとつとして「燻製づくり」が行われてきました。最初は失敗も多かったそうですが、年々、学年が上がるほどにおのおの腕をあげ、中学3年生にもなると、大人顔負けのものを作るほどになっています。

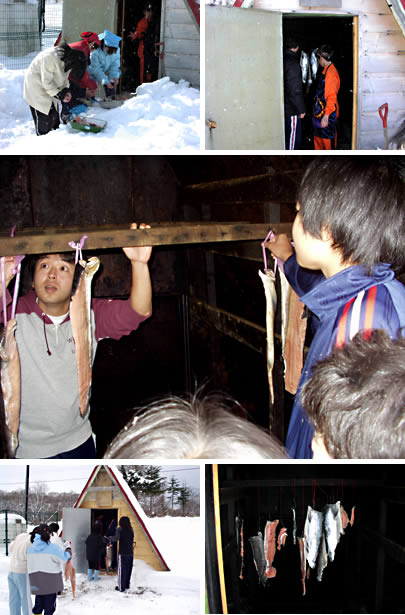

燻製づくりは、まず、採卵後のサケを包丁で、3枚におろすことから始まります。 これが意外とむつかしいのです。今の都市部の家庭では、サケを3枚におろすということはほとんどないし、北海道でも子供達がおこなうということはほとんどありません。

この学習が始まった1984年、初めての3枚おろしは、さんたんたるもので、「ウェー」「ギャー」という気持ち悪い奇声を発している生徒がたくさんいました。

肉は骨にばかりつき、皮だけのペラペラの身になり、しかたなくトバを作ることになり、当然、食べる部分などなく、燻製づくりなど、ほど遠い感じでした。

サケの3枚おろし

調味液につける

ところが、高学年の生徒ほど腕前は向上し、今では早い生徒で1時間で15本ほど処理できるようになりました。

この3枚おろしの作業は生臭く、汚れる仕事ですが生徒は実に手際よく処理していきます。

燻製づくり自体、さほど技術はいらず、原料に下味をつけ、燻煙(くんえん)にかければ、それで出来上がりです。しかし、燻煙の時間、煙材(えんざい)を決めてあって同条件下の作品も毎回異なる味になってしまうそうです。うーん、むずかしい。

調味液は原則的に、サケ自身のうま味を大事にするということから、化学調味料は使用せず、醤油、酒、みりんをベースにコショウ、とうがらし、みそ、キムチなどで調味します。

学校の敷地内には、水産学習施設を整えたときに同時に建設した燻製小屋があり、近所の製材所からゆずってもらったオガクズにサクラの小枝を混ぜたものをいぶして、燻煙をかけます。

この燻製をつくる作業は、生徒たちに人気があり、家庭にある身近な材料でも応用できるので、生徒が将来趣味として楽しむこともできます。

燻製小屋にサケをはこび、つるします

燻製小屋にサケをはこび、つるします

燻製作りは、まだまだ改良の余地はかなりあります。たとえば、切断する際、もっと食べやすい大きさにするとか、柔らかさを一定にするため風乾時間をいろいろ変えてみるとか、味付けに工夫をこらすとか。これからも生徒のみなさんの挑戦がつづきます。

燻製のできあがり、みんなで試食します

釧新教育活動賞を受賞した 「薫別川で見守って」 |

|

||||||