キッズ

|

|

| サケの唄「さけよふるさとへ」をみんなでつくりました。 | サケの劇・・・サケの一生を図書館で調べて劇にしました。 |

| その後、子供たちの心は、自分達でサケの卵を育てて、学校の近くの月寒川(つきさむがわ)に放流して昔のようにサケを上ってこさせたい、という情熱に発展していきました。 |

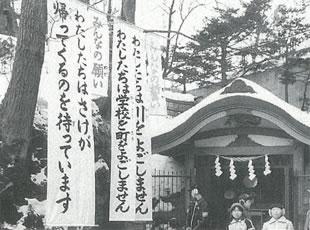

| サケを飼育するには湧き水が必要です。月寒川(つきさむがわ)のよごれぐあいをふ化場の人にお願いして調べてもらいましたが、不可能なことがわかりました。それでもあきらめず、「近くの白石神社に湧き水があるよ。そこでならたまごを育てることができるかもしれない」とある少年がいいました。 |

| 【鈴木総理大臣に、豊平川に魚道を陳情】 |

||||||||

|

昭和56年の秋、豊平川の堰堤(えんてい:流れを緩やかにするために築かれる堤防)を飛び越えようとジャンプするサケの写真が新聞にでました。サケが帰り始めていました。サケのジャンプにみんな喜びましたが、多くのサケは高い堰堤(えんてい)を越えられなかったり、卵を産む場所が無いため、おなかに卵をだいたまま死んだサケもいました。 12月に松野北海道開発庁長官がサケの「ミニふ化場」を視察に来られたとき、子供たちは、「今年は豊平川にたくさんのサケが戻ってきましたが、卵を生む場所がありません。それに大きな堰堤(えんてい)がたくさんあって、川上に上れないのです。それでもサケは一生けん命ジャンプをしています。 |

|||||||

|

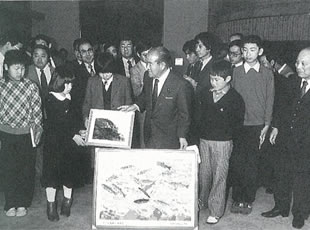

ほんとうにかわいそうです。来年はこのようにならないようにお願いします」と挨拶しました。長官は子供たちが一生けん命サケの世話をしているのをみて感動しました。東京に帰り、子供たちの活動を鈴木善幸総理大臣に話をしますと、漁業に深い関心と知識を持つ総理大臣は、「そういう子供たちに会ってみたい」おっしゃいました。 昭和57年の1月、5人の子供たちは東京の総理官邸に向かいました。「総理のおじさん。私たちが昨年放流した稚魚が戻ってくるまでには、サケが安心して卵を生める豊平川にしてください」とお願いして、サケの卵をデザインしたサーモンバッジと稚魚が泳ぎ回っている絵をプレゼントしました。総理大臣は直筆の書「清流魚躍」(せいりゅうぎょやく)を記念にくださいました。そして「この秋までに、豊平川の堰堤(えんてい)に魚道をつけ、サケがこれまでより上流に上れるようにします。帰ったら、お友だちにもこのことを報告してください」と、約束してくださいました。みんなはすっかりうれしくなりました。総理大臣に会うことができて、ほんとうに良かったと思いました。 |

| 【川清そうの日、月寒川・公園・サイクリングロードを清そう】 |

||||||||

| 夏休みが近づくと川清そうの日がやって来ます。東白石小学校の5、6年生は、学校のそばを流れる月寒川の川ざらえをします。中学生、低学年は近くの公園やサイクリングロードのごみ拾いです。中でも川ざらえは大仕事です。PTAの会長さんは、川へおりるための長いはしごを貸してくれます。土木事業所のトラックは、全校のお友達が拾ったごみを集めて回ります。たくさんのお母さんたちも応援にきてくれます。 「去年より大きなごみがないね」 「兄ちゃんの時は、すごかったって言ってたよ。テレビのこわれたのや、たたみの古いのとかあったって」 「そうだ、長いすやじゅうたんなどは、重くて二人や三人では、引きあげられなかったそうだよ」 「ごみをすてる人が少なくなったんだ」 「みんな気をつけてくれているんだね」 町内会の人たちが川の草刈をしてくれたり、ブルドーザーを入れて川底をならしてくれたこともありました。 |

|

|||||||

| 子どもたちは、地域の人たちも、僕たちの応援をしてくれていることに気づきました。 「このごろ、みんな木や花を痛めなくなったね」と、前庭の木や花だんのお世話をしている用務員さんが話していました。 サケから学ぶ学習は、次々と引きつがれ、工夫されていきました。いろんな活動を通して、命のとうとさ、人と自然のかかわりなどたくさん学ぶことができました。 |

||||||||

| 【さけ学習館が学校にできた】 |

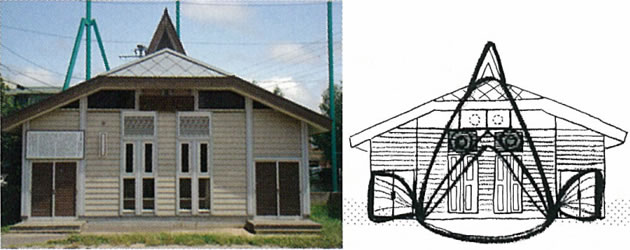

| 昭和55年ごろ、白石神社の池にはたくさんの水が湧き出ていましたが、昭和60年ごろになると湧き水の量がめっぽう減るようになりました。そこで、学校内でボーリング調査を行った結果、地下水を利用したサケのふ化場を作ることになりました。 みんな大喜びです。 「いままでは白石神社のふ化場まで歩くのに、冬場だと10分くらいもかかりました。国道をわたるのだって、せまい道を歩く時だって、車に気をつけなくちゃいけなかった。 大雪の日には雪をこいでいくから、靴の中は雪でびしょびしょにぬれてしまうし、ふ化場のまわりの雪をかくのだってたいへんだった。 放課後はまだいいけれど、昼休みの当番の時なんかは、時間がかかって5時間目の勉強におくれてしまうことだってあったんだ」 そして11月にサケのふ化場が出来上がりました。親サケの顔をデザインした建物で、「さけ学習館」と名付けられました。 |

|

| サケ学習館は正面から見ると親ざけの顔をデザインしたものになっています。 |

|

地下145メートルから水を汲み上げ、サケを育てるために、ばっ気槽(きそう)で窒素を減らし、ふ化槽にたくさんの水を送ります。授精させたサケは、このふ化槽に入れられふ出(しゅつ)するまで過ごします。その後は、小石がしきつめられている養魚槽(よぎょそう)で稚魚(ちぎょ)になるまで育てられるのです。 学校の中にふ化場ができたことで、ゆっくり観察ができるようになりました。これまでよりも、ずっとずっとサケの成長をたしかめやすくなったのです。 「学校にこんなりっぱなふ化場があるところは、全国でも東白石小学校だけだ。日本一のさけ学習館なんだ」そして、元気に育つサケの稚魚たちによびかけます。「豊平川に放流するまで、大切に育てるからね。強くたくましく育つんだよ」 |

|

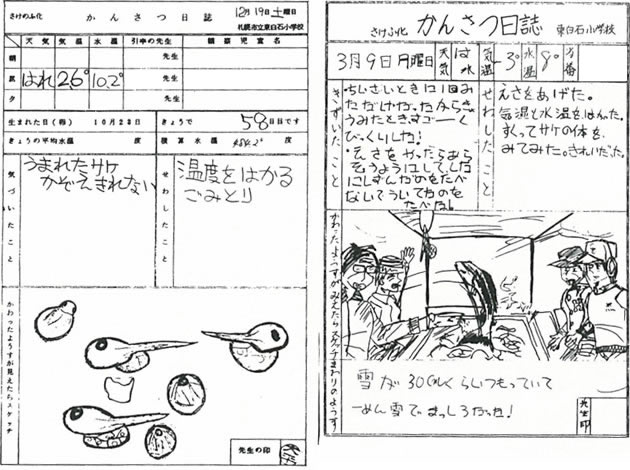

| 観察日誌・・・サケの成長をことこまかに観察して、日誌に記録しています。 |

|

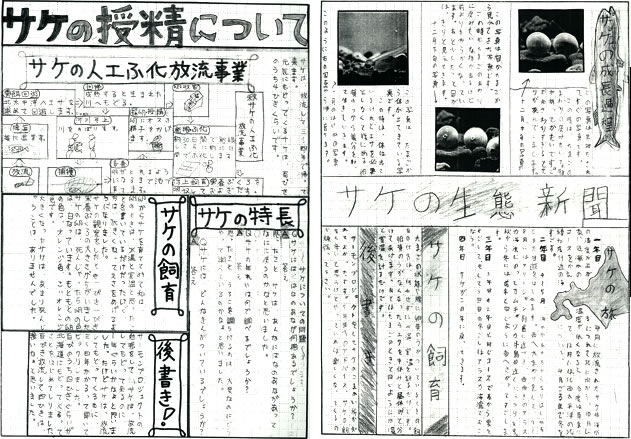

| サケ新聞・・・飼育の様子を新聞で全校に発表しています。 |

| 【さけ学習を通して始まった国際交流――カナダからの小学生】 | ||||||

|

昭和62年2月4日、午後7時過ぎ、広い体育館にはたくさんの長テーブルと椅子が並べられていました。 カナダのお友だちを受け入れる家族をはじめPTA、教育委員会の人、先生方などたくさんの人が、どんな子どもたちが来るのか楽しみに待っていました。 孝一(こういち)君の家には、去年カナダで友だちになったマイク君が来るのです。妹に、「マイク君がすぐわかるだろうか、どんな顔をして入ってくるのだろうね」と、聞くと、妹は、「わかると思うよ」と、言いました。孝一君は、ドキドキして落ち着かない気持ちでした。 孝一君たちの学校は、カナダのメープルウッド小学校と、これまでにもさけ学習を通して交流を深めてきました。 昭和60年2月6日から11日まで、39名の小学生と12名の先生・父母が学校にきました。 |

|||||

| 孝一君の家には、ミッシェルさんとケルンさんの二人がとまり、学校で楽しく交歓学習(こうかんがくしゅう)をしました。その時、カナダの幼稚園の先生をしていた吉藤(よしふじ)さんが、通訳として来ていました。 61年7月には、吉藤さんのお世話で、孝一君と妹と増田(ますだ)君兄弟・佐々木君・蠣崎(かきざき)君とで、カナダに行ってきました。その時は、前に来た、ジェフ君とキラさんの家にお世話になりました。 孝一君は、ジェフ君や弟のマイク君と大きな木の上に上って、ひみつの小屋を作って遊んだことや、スタンレー公園・水族館・動物園に行って楽しかったことを思い出していました。 今日は、2回目の交歓学習として、メープルウッド小学校から38名のお友だちが、いま学校に着くところなのです。 ろう下の方からざわめきの声がしたと思ったら、カナダのお友だちが入ってきました。みんなはく手でむかえました。孝一君は、マイク君やアンドレアさんの顔が、すぐにわかりました。 校長先生や、PTA会長さんの歓迎のあいさつがありました。 はじめに、ホームスティー家族のしょうかいがあり、次に、とまることになっているカナダのお友だちの名前が呼ばれ、次々に紹介をしてもらいました。 いよいよ孝一君たちの番です。お母さんと、孝一君と、妹が並ぶと、マイク君とアロン君がよばれました。二人も、きんちょうしているようです。ぼくは、マイク君に「やあー」と声をかけたのですが、きんちょうしていたのと、はずかしかったので声が小さくて聞こえなかったようです。 あく手をして、マイク君をみると「ニコッ」と笑いました。孝一君も「ニコッ」と笑うと急に気持ちが楽になりました。(中略) |

||||||

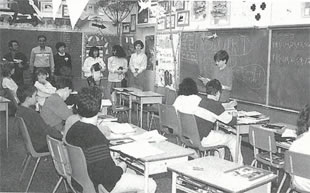

| 亮子(りょうこ)さんの教室では、学級歓迎会から始まりました。 |

| 「ハウ ドウユウドウ マイネーム イズ リョウコ」わたしたちは、何日も前から練習した、自己紹介を始めました。 早口の子、発音のはっきりしない子、たどたどしく話す子など真けんな顔です。横で通訳さんがわかるように説明しています。でも、だんだんなれてきて「サッカー」とか「ベースボール」などわかる言葉があると、うなずいたり、ニッコリ笑ってくれるので、「ぼくのが、わかってくれた」と、大喜びです。 習字の時間になりました。「友情」と書きます。通訳さんが友情の意味を教えてくれました。生まれて初めて持つ筆で、友情の書き方を見ながら一生けん命です。でも、どこからでも書くので、なにを書いているのか分かりませんでしたが、最後には、友情と読めるようになりました。手を持って書く順番を教えて上げようとしたら、「ノー、ノー」と、手をはらって自分で何回も書いていました。みんなは口々に、「じょうずね」とか「ベリー グッド」と言って、みんなで拍手をすると、とてもとく意そうでした。 (中略) |

| カナダのお友たちと先生、お母さんが、 「さけ学習館」に見学に行きました。 |

||||||||

| メープルウッド小学校では、学校前の川にふ化そうを作り、そこで育てているそうです。東白石小学校の「さけ学習館」を外から見て、建物の大きさや立派なのにおどろきの声をあげました。 中に入って、寺林(てらばやし)先生の説明を聞き、飼育にも観察にもたいへん便利なのに、再び、おどろいていました。 おなかに赤いふくろをつけてじっとしている、サケの赤ちゃんを、ルーペで、熱心に長い間観察をしていました。 |

|

|||||||

| カナダと日本の生活の仕方がちがうので、 びっくりすることもたくさんありました。 |

||||

|

まず、女子がみんなピアスをしていたことです。1回目に来た人たちは、ガムやあめを持っていて、休み時間などに食べていました。また、給食の時は、配られるとすぐ食べ始めます。日本では、「いただきます」と言って、みんなで一緒に給食を食べ始めます。そのことをわかってもらうのに苦労しました。 | |||

| 亮子さんが、さらにびっくりしたことがありました。それは、カナダの人たちの国せきについてでした。 「カナダを学ぼう」の時間のことです。フラトーン団長さんがスライドを使って、カナダの自然について説明してくれました。それから、「カナダは、新しくできた若い国で、国ができてから百年あまりしかたっていません。また、カナダには世界中の国から人々が移ってきて住んでいます。そうした人たちがそれぞれの国の習慣や文化をだいじにして、新しいカナダをつくろうとしています。今、ここにきているお友だちの、お父さん・お母さん・おじいさん・おばあさんは、どこの国から来たかを言いますので立ってもらいます」と言い、「イギリス」と言うと三分の一くらい立ちました。 |

||||

| 「アメリカ」はその次くらいでした。「フランス」「ドイツ」などと続きます。アフリカの「エジプト」「ケニア」、アジアの「インド」「ベトナム」「中国」や「トルコ」の人もいました。お母さんが、京都の人で「今別府(いまべっぷ)さん」と、言う子もいました。一人で二回も三回も立つ人もいました。 |

|

|||

| 亮子さんは、「いろいろな国の人が仲よく協力している、カナダの国はすばらしいな」と、思いました。 (中略) | ||||

| 授業が終わると、孝一君はマイク君とアロン君といっしょに家に帰りました。どこの家でも、お母さんが一番大変でした。 | ||||

| 食事はたくさん食べてくれるように、いろいろ工夫しましたが、カナダの友だちはあまりたくさん食べません。日本の食べ物も、納豆(なっとう)は顔をそむけ遠くへおしやってしまいました。 ピストルごっこをして家中走り回ります。ファミコン・ゲームをすると食事の時間になってもやめません。プラモデルを作りはじめるとねないで作りました。その後に、お母さんをハラハラさせたり、おこらせたりしました。カナダの子どもも日本の子どもも変わりありませんでした。 |

||||

| ティファニーさんは、高橋さんのおじさんの家にとまっています。 | ||||

| ある日、その、おじさんが会社からブルドーザーを持って来て、大きなかまくらを近くの公園に作ってくれました。 夕方になると、近くにとまっているカナダの友だちや、速人(はやと)君たちが集まってきました。 かまくらの中にローソクをつけ、入口では、カップヌードルをもらい、それを食べながら、「一番人気」、 |

|

|||

| 「ハンサムボーイ」など、覚えたばかりの言葉を言いあい、その度に笑い顔がはじけました。 やがて、歌が始まりました。カナダのお友だちは歌がすきでじょうずでした。手びょうしがおこり、次から次へと歌が続き時間のたつのも忘れ、雪国の夜を楽しみました。日曜日には、雪まつりを見学したり、デパートで買物をしたりして、またたく間に一週間が過ぎてしまいました。(中略) |

||||

| その後、3月の末に、先生方11名が、 メープルウッド小学校を訪問しました。 |

||||

|

カナダのお友だちの教室では東白石小学校に来た、ニール君が、日本の風呂(ふろ)しきについて研究発表をしていたそうです。 このように、孝一君たちの学校は、メープルウッド小学校と2回の交かん学習をして、一生の思い出になる経験をしました。 |

|||

| そのほかにも、早くには、当時の児童会長志賀(しが)君が「サケ交流カナダ派遣団員」として、メープルウッド小学校をおとずれています。 また、63年4月には古川校長先生が「姉妹校調印」のため、メープルウッド小学校をおとずれました。ことらからは、日本人形をもって行きました。メープルウッド小学校からは、お友だちの絵や図書をいただいてきました。こうした、活動がみとめられ、「第10回 北海道青少年科学文化振興賞 国際交流部門」の表彰をうけました。 |

||||

| 孝一君は、「東白石小学校とメープルウッド小学校は、これからも、長く交流を続けてほしい、また、ぼくも大きくなったら、カナダやほかの国をたずね、たくさんの人と友だちになりたい」と強く思いました。 (札幌市立東白石小学校 さけ学習10周年記念「さけとわたしたち」より抜粋) |

|

サケとわたしたち |

|

||||||||