鮭と文化

館長のサーモンレポート6

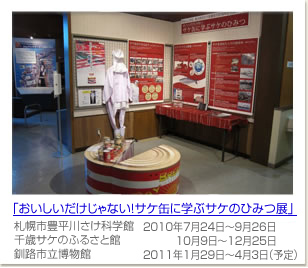

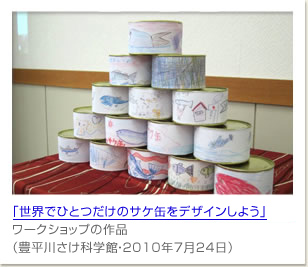

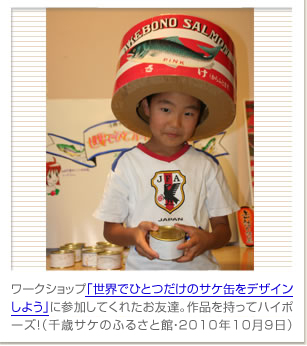

| サーモンミュージアム館長です。マルハニチロ食品の販売する鮭缶「あけぼのさけ」は2010年生産開始100年ということでキャンペーンやイベントを実施してきました。スタッフブログではスタッフのYAMAがいくつかのイベントについて報告していますが、ここでは私が鮭缶の100年の歴史について振り返ってみようと思います。また今年度の100周年で実施したイベントをまとめてみました。 |

大正9年の新聞広告 商品認知を高めるため新聞広告は当時有効な手段だった。 |

|

|

| 大正13年 缶詰普及協会(現社団法人日本缶詰協会)発行の レシピブックには鮭缶レシピが満載 |

|

|

| 鮭缶の歴史は、旧ニチロの前身日魯漁業創業者、堤清六と平塚常次郎の苦い経験からはじまっています。日露戦争後、カムチャツカ海域の漁業の自由化にともない無尽蔵の鮭を2人は手に入れることに成功。しかし、優良な漁場であればあるほど多く捕れるのはベニサケであり、シロサケのようにポピュラーでないため日本国内では安値で買いたたかれてしまいました。ここで、利益をあげるにはベニサケをいかにして有利に売りさばくにかかるとし、堤清六はベニサケの缶詰を作ろうと決心します。郡司成忠(明治時代の軍人・北千島の探検家)が「ベニサケの缶詰は外国市場でよく売れる」と言っていたことを思い出したのです。この事業が成功し、日魯漁業は塩魚は国内、缶詰は輸出の販売政策により事業を拡大していきました。 |  昭和2年頃 カムチャツカの工場での鮭缶製造風景 |

|

| 明治43年、カムチャツカ半島ウス・カム漁場の近くに建てられた堤商会の工場には、水産講習所(現在の東京海洋大学)の教官と技術者が招聘され、初めての鮭缶が作られました。その鮭缶の中身は、サケを3枚におろし骨を抜き、陰干ししたものであり、現在では考えられない魚肉100%という容易にくずれない固形物に等しいものだったようです。その後、イギリスでの販売と事業資金をも工面してくれるセール・フレーザー商会との出会いにより、現在のサケ缶の形態が出来上がります。フレーザーの勧めで五等塩をより高級な英国塩に切り替え、骨付きのまま輪切りにすることで、汁と脂肪が程よい缶詰が大量生産できるようになり、その品質が評価されイギリスに高値で輸出できるようになりました。 |  昭和2年頃 カムチャツカの工場で加工原料となっていた鮭。 |

|

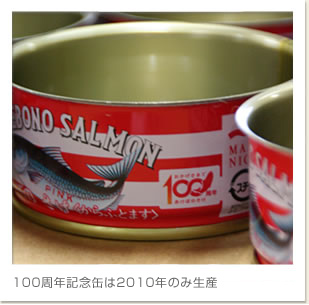

| その後、安価なカラフトマスの缶詰も生産し、日本国内販売のため、イギリス輸出向けのブランド「DAY BREAK BRAND」に「あけぼの」を印し現在のラベルの基礎ができあがりました。また、赤と白のストライプは創業者堤家のマークであり、3本線の理由は堤清六の出身が新潟県三条市だからではといわれています。 |  サケ缶の赤い3本線は堤家のトレードマークだった |

|

| 大正12年の関東大震災では横浜の倉庫にあった5万ケースのサケ缶が火災に巻き込まれ、焼け残った缶詰は被災者に配布されたといわれています。震災後に缶詰の需要が大幅に伸びているのは、缶詰の価値が国内に広まってきたからではと思われます。また、第二次世界大戦の戦時中は国策として缶詰を生産、国民の貴重な蛋白源と位置づけられていました。 |  サケマス缶詰工船「信濃丸」 |

|

| ところが日魯漁業は終戦により、缶詰生産のほとんどを担っていたカムチャツカをはじめとする海外拠点をすべて失い、従業員もシベリアへ抑留されるという悲劇に見舞われます。それでも、漁業会社としてサケマス以外の漁業への注力と国内拠点の整備をすすめ、業績を回復していきます。そして戦前より行っていた母船式サケマス漁業を再開、母船内に缶詰等を生産できるラインを設けるなどして、水揚げ直後に加工するより新鮮でおいしいサケ缶を生産することに成功します。しかし、一時は戦前の生産量まで回復したにもかかわらず、1970年代に入ると200海里規制により母船式サケマス漁業は終焉をむかえます。 | ||

| 現在、サケ缶「あけぼのさけ」は北海道釧路市の釧路漁港に隣接した工場で生産されています。目の前の漁港に水上げされるサケをこの工場ですばやく加工して全国に出荷しています。 「あけぼのさけ」はその100年の歴史の中で、原料の調達場所、さけの種類、生産する場所をその時代に合わせ刻々と変えながらも、その製法とパッケージはほとんど変わることがありませんでした。そして現在は、赤と白のストライプの上に元気に跳ね上がる鮭を描いたその図柄は、サケ缶のアイコンとして認知されるほどのデザインに成長しました。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|