鮭と文化

館長のサーモンレポート5

サーモンミュージアムの館長です。 今回私は小学校の理科実験授業におじゃまさせていただきました。 「マルハニチロ」の社員が特別に先生となり鮭の生態の観察や、鮭の白子からDNAを取り出す実験(!)を指導するという授業です。

|

|

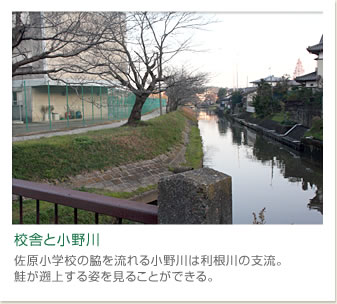

| まず、1クラスに6人の先生がつきます。各班にひとりの研究員がつくような形です。 メインの先生が画面を使ってサケがどんな生き物なのかを説明していきます。 地球儀を使いながら、日本はどこなのか、サケはどこまで泳いでいくのかを確認します。 そして実際に本物のシロサケのオスとメスを使って子どもたちと大きさの確認や内蔵の観察を行いました。 また、サケの発眼卵を手にもったり触ったり大きさをはかったりしながら観察します。 生徒たちはサケの一生を講義と観察で学ぶことができます。 次にサケの白子を使ったDNA抽出実験を行いました。 小学5年生にとって、DNAを理解してもらうことは少し難しいのではと思っていました。 しかし、授業に参加している生徒たちは、DNAは生き物の設計図であるということ 新しい命のDNAはお父さんから半分、お母さんから半分もらってできていること、 DNAは生き物すべてがもっているということを授業が終わる頃にはきちんと理解していました。実際のDNAの抽出実験は、器具や試薬など、小学生でも扱いやすいような容器や形態であらかじめ準備されており、子どもたちは研究員とともに、本格的な実験の雰囲気を楽しんでいるようでした。 そして目の前の液体の中に現れたDNAを実際に手に取り、その色や感触を確かめました。 実験が終わり授業のまとめの中で、研究員は産卵が終わり、ぼろぼろになり力尽きたサケの写真を見せました。 次の新しい命をつないでいくための営みがいかに大変なことであるのかを伝えます。 「食べ物を大切にすること」「食べ物は命であること。命あるものを大切にすること」、 「サケ(命)が育つのに必要な自然を大切にすること」これをまとめとして、授業は終了しました。 45分の授業の中で伝えるには盛りだくさんの授業であると思われましたが、授業終了後の子どもたちの感想を読ませていただくと、伝えたいことはきちんと伝わっていることがよくわかりました。 |

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|