| サケの頭を蒸す料理はまず浜に穴を掘り、火をおこして石を置く。その上にサケの頭を乗せ、その上にざぜんそう(skunk cabbage)を広げて水をかけ、蒸気が逃げないようにその上にマットをかける。 |

|

|

|

|

サケの部位ごとの調理方法の中で、最も多くの種類の調理方法が記述されているのがサケの卵の扱いに関する方法である。ここでハントはサケの卵を焼いたり、ボイルしたりして食べる方法や乾燥させたサケの卵を食べる方法などを説明している。捕りたてサケの卵は図2のようにトングに挟み、火に炙り白く変色すると食べ頃であり、熱いうちに食べる。

サケの卵は水を加えると白く濁ることからレシピ4に示すように「ミルキーなサケ卵料理」と名づけられた料理もある。 |

|

|

|

|

|

| ウワキウトウル族のカヌー |

|

| サケの卵のミルキー汁を作るには、まずケトルにサケの卵を入れ、水を加えて混ぜるとミルキーになる。それを混ぜながら長時間煮詰めて行くと、ミルキー汁ができる。ミルキー汁は皿に盛り、スプーンで食べる。しかしこの料理は昼か夜に食べること。朝に食べると眠たくなる。 |

|

|

|

サケの卵料理に関する項目には、特に食べ合わせに関する注意が二カ所に現れている。いずれも乾燥したサケの卵はオイルに浸けるのではなく、シダの根やサーモンベリーの芽と一緒に食べるとする注意であるが、脂の多い食材を食べる際の注意として重要である。このような注意は干したサケを食べる際にはオイルに付けて食べるが、脂の多いサケはオイルには付けないとする注意と同様に、レシピに一貫して現れる注意である。またサケの卵のほかに、サケの内臓の調理方法もあり、内臓は洗った後に茹でることにより、食料として活用されていた。

レシピの記述で、次に情報量が多いのは分配に関する情報であり、この当時の人びとにとって「その料理を誰が食べるか」が重要なことであったことがわかる。その多くは「友人を招いて、宴会(feast)を開く」ことを通して、サケを身近な仲間に分配するという方法である。乾燥して古くなったサケは男たちの好物であることから、それらを焼いて食べるときにはその家の夫の友人たちを招く。またグリーン・サーモンを食べる時は前日に箱に入れて水に浸け、次の日に多くの友人と一緒に食べる。さらに乾燥したサケの尾がたくさんある時は、たくさんの客を招いて朝食として振舞う。また冬にカラカラに乾燥したサケを振舞う相手は若者たちであり、のどにつかえないように十分にオイルに浸し、さらに水も飲むことも重要な注意である。またミルキーなサケの卵は客を招いて食べるが、茹でたギンザケの卵は家族と食べるなど、その調理方法によって分配のルールがあった。 |

|

|

|

|

|

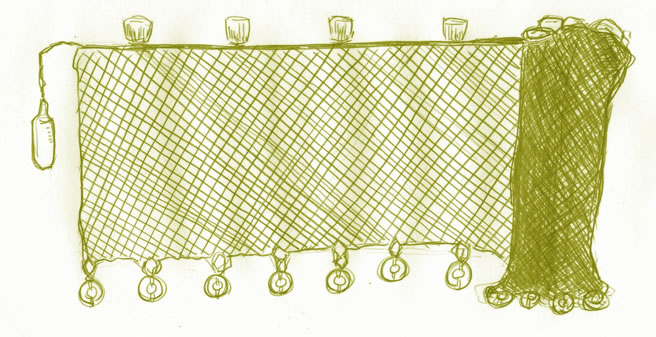

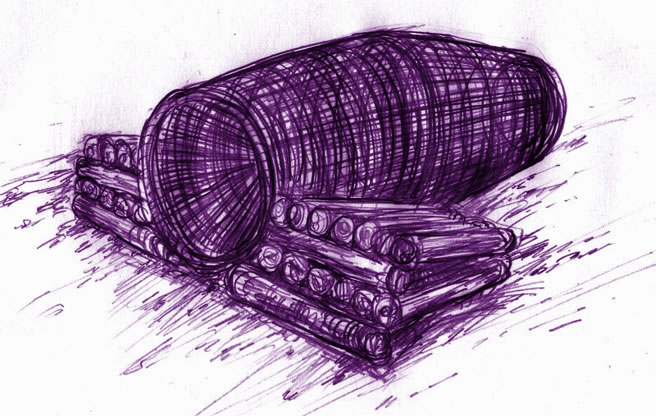

| 鮭の刺し網漁で使う刺し網 |

|

| サケのほほを使った料理はチーフだけが食べる。冬になると女たちは家のすみに浸し箱を出して、水を入れてバスケットに保存していたサケのほほを入れる。四日間浸して、妻は夫にチーフたちを呼ぶように言う。浸してあるサケのほほをケトルに入れて、水を加えて火にかける。皿にほほと汁の両方を入れて、スプーンと一緒にゲストに出す。 |

|

|

|

| またギンザケの生を料理するときには、チーフたちを招き、皆が到着した後に鍋に水を入れ、そこに妻がサケを入れてボイルする。サケが煮えた後、妻はその身を崩して皿に取り、スプーンとともにチーフたちへ振舞う。ほほ肉とは対照的に、保存してあるサケの頭は一般の人びと(common peoples)に振舞うとされ、冬の間にこれらの人びとを招いて干したサケの頭を焼いて振舞うが、その際に「先祖の歌」と呼ばれる特別な歌を歌う。 |

|

|

|

| レシピには一貫して特定のサケ料理を「どの季節に」また「一日のいつ」に食べるかという情報が含まれている。それらを総合すると、焼きサケなど脂の多いサケを材料とした料理は昼以降に食べることに対して、乾燥したサケを用いた料理は朝に食べる。その理由をハントは「脂の乗ったサケを朝に食べると、眠たくなる」と説明している。同様な理由でサケの卵を使った料理についても、レシピ4の最後に示されているように、朝には食べないことが重要とされている。この原則に沿って、サケ料理を分類してみると、脂分の少ないサケは乾燥保存に適していることから、これらのサケは多く朝食として食べられる。特に成熟して脂肪分の少ないグリーン・サーモンは乾燥保存に適し、これらを長期保存してサケ漁のない冬期の最適な朝食として食べられてきたことがわかる。 |

|

|

|

|

|

| 鮭の刺し網漁で使う刺し網 |

|

グリーン・サーモン(成熟したシロザケ)はクワキウトル(現在のクワクワカワクの当時の民族名称)が川のそばに住んでサケを捕っている時代の日々の朝食である。妻がサケを小さく切り、ケトルに水を入れて火にかけ、煮立ってきたら半干しのグリーン・サーモンを入れ、それほど長くは煮ないで、取り出す。これを「ハーフドライのグリーン・サーモン」と呼ぶ。これらを皿に平らに並べて、オイルをかける。食べ方はサケの端を噛んでやわらかくなったらオイルにつけ、また口に入れて、繰り返して食べる。

グリーン・サーモンと同様に、朝に好んで食べられるものとしてサケの骨などが記述されている。一方、脂分の強いもので、昼から夜に好んで食べるサケ料理として焼きサケの他に、生のサケの頭やひれや尾が挙げられている。しかしこれらの部位が乾燥保存されている場合には、冬の期間まで長期保存され、サケの尾などはたくさんの客を招いて朝食として食べることもある。

その年のサケ漁シーズンの初漁のサケは特別に扱われる。ハントは以下のように記述している。 |

|

|

|

|

|

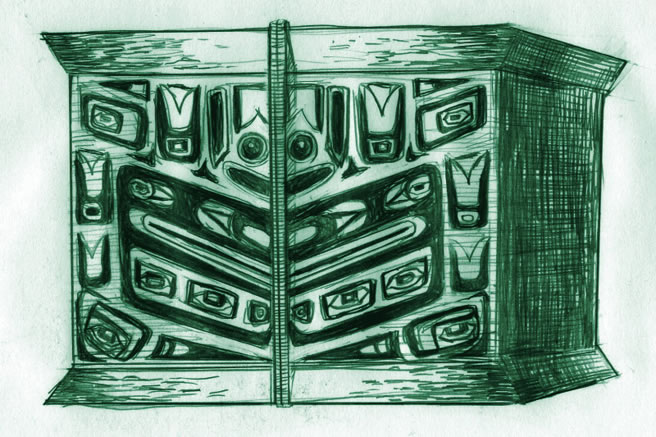

| ウワキウトウル族の貯蔵箱 |

|

| 妻が初漁のサケをボイルして、その後サケの身を崩し、さらにボイルする。身が十分に崩れたら、少し混ぜて、小皿に盛る。その後夫と子供たちを呼び、食卓に招く。皆が席についたら、各自にスプーンを渡す。家族は渡されたスプーンで最初に水を少し飲み、その後サケを食べ、その後再び水を飲む。その後皿に残ったサケを鍋に戻し、鍋ごと外へ持って行き、その中身を海に流すことにより、サケを海に返す。 |

|

|

|

| 初漁のサケはその種類や捕獲場所により多少ことなり、脂分の少ないサケの場合は鍋にオイルを注いで食べるが、脂分の多いサケであれば、オイルを入れずに食べるなどの違いがあるが、漁期の最初に捕獲されたサケは概して上記の要領で特別に扱われる。ハントは上記の料理の他にもベニザケやギンザケの料理、またサケの内臓も含むあらゆる部分の料理を記録し、当時の人びとが多種多様な方法でサケを味わったことを伝えている。 |

|

|

|

| ウワキウトウル族の意匠、デザイン画 |

|