マルハの新たな挑戦が切り拓いた

マルハの新たな挑戦が切り拓いた

日本の冷凍食品

マルハ(当時・大洋漁業)の創業者・中部幾次郎は、1903年の第5回内国博覧会を見学し、水産館にはじめて出品された水産用冷蔵庫に目を留めました。

「新鮮でおいしい魚を多くの人に届けたい」という想いを持っていた中部は、すぐに冷蔵庫を魚の保存へ使用するという着想に至りました。

そして自社での技術開発を進めて、1923年、日本初のブライン式※冷蔵庫の開発に成功。

以来、マルハの冷蔵・冷凍施設は発展を続けました。

冷凍魚を運ぶ冷蔵運搬船の建造にも着手し、1934年には冷凍冷蔵装置を備えた漁船を次々と建造。

新鮮な水産物を消費地へ届けました。

戦後、戦禍により漁船や冷蔵施設、工場などの大半が消失したものの、

これまで培った水産物供給ノウハウを存分に生かし、戦後の復興に食糧事情の観点から大いに貢献しました。

※ブラインとは凍結温度が水よりも低い、冷凍機などに利用される冷媒。

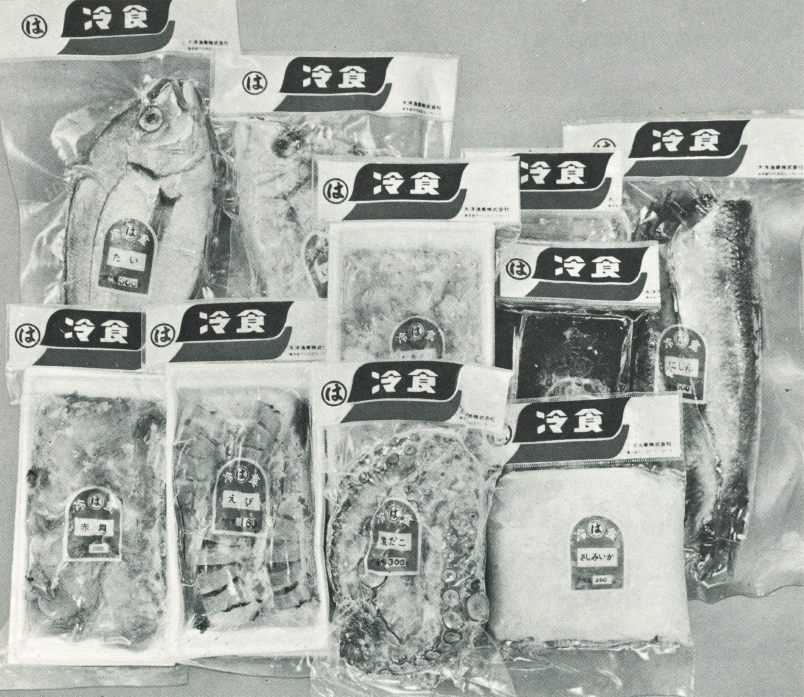

終戦を乗り越えて1950年代に入ると、諸外国からの規制による遠洋漁業の伸び悩み、

国民の所得向上やそれに伴う各家庭への冷蔵庫の普及、食生活の多様化などの理由から、

マルハやニチロといった、大手水産会社は事業領域を加工部門へと拡大し、水産事業以外への進出を目指すようになります。

そこで冷凍施設で培った技術を活かして、マルハが1955年にいち早く生産を開始した冷凍食品が「フィッシュスティック」です。

この商品は、北海道の紋別工場で生産していたスケソウダラのフィレを細長いスティック状に加工したもので、日本の冷凍食品業界の黎明期を担いました。

またマルハは、数百台に上る冷凍ショーケースを販売店へ貸与し、冷凍食品の普及・販売に大きく貢献しました。

高い技術力と数々のアイデアで

高い技術力と数々のアイデアで

冷凍食品の礎を築いたニチロ

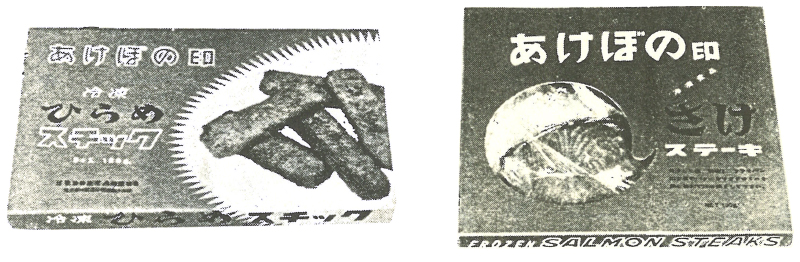

ニチロ(当時・日魯漁業)は1959年、久里浜総合食品工場建設に際し、欧米食品市場の視察を行いました。

この視察で着目したことの一つが、アメリカのスーパーマーケットでもっとも大きな伸びを示している商品が冷凍食品だったことです。

これからは、世界中で冷凍食品の時代が来る。そう考えたニチロは同年、

既に商品化していた魚の冷凍品よりも加工度の高い冷凍食品の新商品開発を開始しました。

1960年、この開発が実を結び、ニチロの家庭用調理冷食第1号「あけぼのスティック」の生産が始まり、陸上加工品の増強に乗り出します。

主力である漁業部門が調達した鮮度の高い水産原料を使用し、

タラバガニ、エビ、イクラ、サケなどを使用した加工食品が発売されました。

さらに冷凍野菜にもいち早く着目し、枝豆の種子や栽培方法の研究を開始。

日本で最初と言われる野菜の海外委託栽培を台湾で始め、冷凍枝豆の安定供給を実現しました。

一方、業務用の冷凍食品も1961年に冷凍カキを「日魯の衛生カキ」という商品名で発売。

厳しい品質管理基準をクリアし、当時、日本で唯一アメリカへ輸出可能な工場として認定を受けていた広島工場の生産品でした。

以降、ニチロは高い技術力と多くのアイデアで、数々のヒット商品を世に送り続けています。

2003年にはピザ、グラタンなどジャンルを広げ、総合食品メーカーとしてさらなる発展を遂げました。

日本の冷凍食品の歴史を切り拓いた

数々のロングセラー商品

現在に至るまで、マルハニチロが生み出し、冷凍食品の歴史を築き上げた数々のロングセラー商品を紹介します。

おべんとうシリーズ/白身魚フライ

おべんとうシリーズ/白身魚フライ

ミックスピザ

ミックスピザ

肉巻きポテト

肉巻きポテト

新中華街®シリーズ

新中華街®シリーズ

“家庭では作れない、こだわりの本格中華を手軽にお客さまへお届けしたい”をコンセプトに、「横浜あんかけラーメン®」、「あおり炒めの焼豚炒飯」などの数々の人気商品を世に送り続けています。

えびとチーズのグラタン

えびとチーズのグラタン

そばめし

そばめし

骨なし魚

骨なし魚

新たな価値をこれからも

現在も多様な商品を展開しているマルハニチロの冷凍食品。

2019年発売の「WILDish(ワイルディッシュ)」シリーズは、“この袋が皿になる!”をコンセプトに、

レンジで調理後、袋ごと召し上がれる商品として、新しい食べ方や食シーンを提案した画期的な商品です。

米飯4品から発売を開始し、以降も続々と新商品が登場しています。

冷凍食品は、人々のライフスタイルの変化や食文化を支えてきました。これからもマルハニチロは、

冷凍食品の黎明期を切り拓いたチャレンジ精神や技術力、アイデアで、新たな価値を世の中へお届けしてまいります。