宝寿丸でカムチャッカに出航、

サケ・マスの大群と遭遇

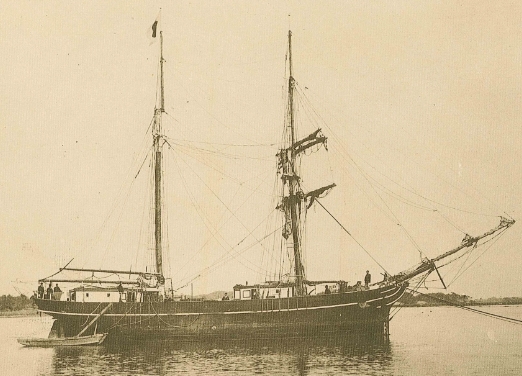

帰国後、日本に戻った堤はすぐさま行動します。資金調達に奔走し、北洋出漁のための帆船「宝寿(ほうじゅ)丸」を購入。

その後、約束通り平塚と日本で再会し、二人は同年1906年11月、北洋出漁を目的として新潟県三条市に『堤商会(ニチロの前身)』を設立。

カムチャッカでのサケ事業を目指し、翌1907年6月に、宝寿丸で新潟港を出港します。

その時、カムチャッカ河口は、銀色の大洪水のようなサケ・マスの大群が襲来しました。堤と平塚は、この北洋の富に大きな感動を覚えたと言います。

情熱をたぎらせた青年二人が、北洋の開拓に乗り出した、まさにそのときがニチロの幕開けとなりました。

宝寿丸は同年10月、漁獲した1万尾と買い付けた2万尾の大漁のサケを積んで、新潟に戻ってきます。

しかし、宝寿丸が運んできた“紅サケがたくさん混ざっている”サケは高値で売ることができませんでした。

シロサケやギンザケなど白い身のサケに慣れていた日本人にとって、紅サケの見事な真紅の肉は馴染まなかったのです。

1907年、日本の北洋漁業第一号として新潟港からカムチャッカに出航

発想の転換でサケ缶詰を

大量生産し、欧米を席巻

せっかく運んできたサケが売れない…この窮地を好機に変えたのが、「紅サケの缶詰は外国市場でよく売れる」という発想の転換でした。

二人は缶詰製造に踏み切る決意を固め、水産教習所に協力を仰ぎながら優良漁場であるカムチャッカに工場を建設。さらに日本産ではなく英国産の塩を使用、

最新鋭の高速自動式缶詰機械の導入など、新たな試みを行って1910年にカムチャッカで鮭缶詰の大量生産に成功しました。

そして堤商会は、1913年に、日本最初の衛生缶を使用した缶詰の工業的な大量生産を開始しました。

この革新的な衛生缶は、北洋における最優秀品として欧米を席巻しました。

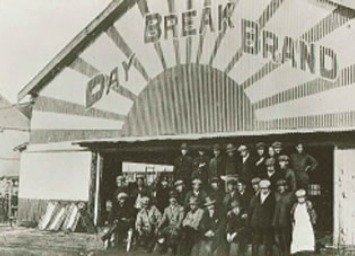

このとき生まれたのが、現在まで110年以上愛され続けている「あけぼの印」(DAY BREAK BRAND)です。

その後堤商会は北洋漁業を中心に世界有数の漁業会社へと成長していきました。

海に夢を託した二人の青年の出会いが、漁業の発展、日本の缶詰製造の革新と飛躍的な進歩につながっていったのです。