発動機を搭載した鮮魚運搬船で魚を運ぶという、

画期的な発想

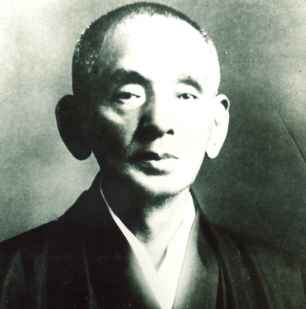

1903年、「第5回内国勧業博覧会」が大阪で開催され、人波をさばくために蒸気船の巡航船が進んでいました。これを見ていた中部は、こうした動力を鮮魚運搬船に利用できないか?と考えたのです。

当時は押し送り船と呼ばれる、数人で櫓(ろ)をこいで進める船で魚を運んでいました。しかし、魚は新鮮なほど高く売れ、何より安全で美味です。発動機を付ければ速く、しかも大量に運べるはず、そう中部は考えたのです。当時は発動機を搭載した、魚を運ぶ運搬船など誰も考えもしませんでした。

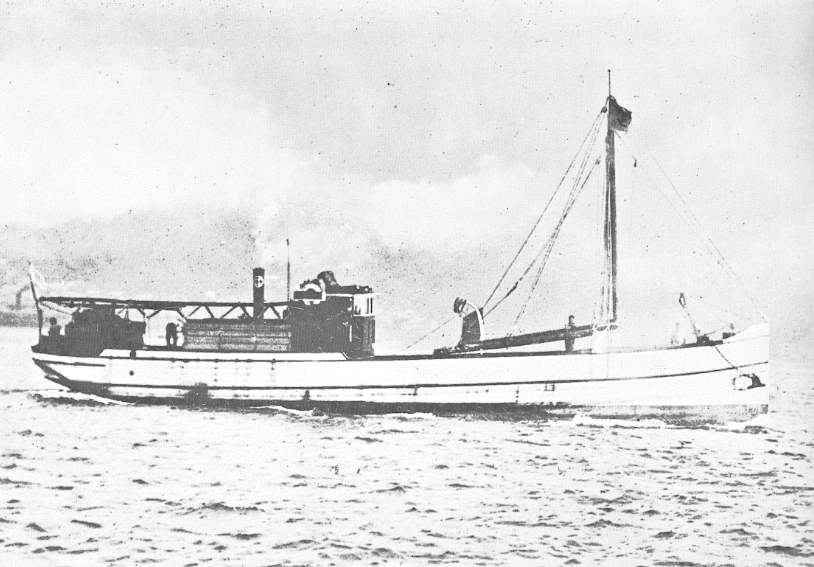

中部は、明石の船大工に米国製の巡行船を見学させて、船体製造を依頼しました。未知の体験で戸惑う船大工へ夢を語り説得して、約1年にわたる苦心の末、

1905年に完成しました。日本初の8馬力の石油発動機を取り付けた、12トンの和船型運搬船「新生丸(しんせいまる)」の誕生です。

新生丸船長・中部が起こした

魚の流通革命と

マルハニチロのDNA

こうして1905年、日本で最初の発動機付鮮魚運搬船「新生丸(しんせいまる)」の運航が開始されました。その活躍は目覚ましく、

明石から大阪雑喉場への所要時間は従来の半分以下の4~5時間に短縮され、積載量は約2倍と従来をはるかに超える利益を得ました。

中部は自らが船長となり、新生丸を率いました。そして日本近海だけでなく、1906年には朝鮮半島の漁場まで進出を果たし、事業の拡大とともに、

やがて20を超える運搬船を持つようになります。他の会社の運搬船が嵐で出航できないときでも、中部の船だけは操業し、その利益は莫大なものになり、

魚の買付運搬だけではなく、自ら魚を捕る漁業事業を拡大していきました。そこには、当時の社名である林兼商店の“ ”の旗がはためいており、

”の旗がはためいており、

まさしくマルハの始まりです。

これまで、魚の運搬には多大な時間が必要でしたが高速が出せる発動機付鮮魚運搬船の導入により、日本における魚の流通に大きな革命が起きました。

中部の「新鮮でおいしい魚を多くの人に届けたい」という思いで生まれた新生丸。現在まで継承されているマルハニチロの理念の原点となりました。

そして「嵐に向かって錨(いかり)を巻け」「高く買って安く売れ」などといった中部の名言も、マルハニチロのDNAとして受け継がれてきました。