鮭と文化

館長のサーモンレポート1 鮭神社を訪ねて

サーモンミュージアムの館長です。

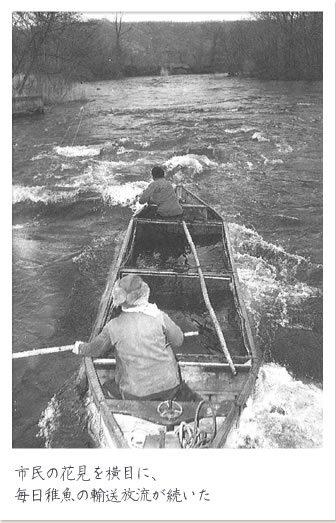

「鮭と漁業」の「ふ化放流事業、80年後の成功」でお伝えしましたように北海道のふ化放流は、職員の方々の苦労と試行錯誤の連続であり、数々の失敗と挫折の歴史でした。

今回は、そのふ化事業に親子二代で打ち込まれた木村義一氏の著書「鼻まがりサケ談義」より、数点のエピソードを抜粋してご紹介します。

*木村義一氏は1955年(昭和30)に水産庁北海道さけ・ますふ化場千歳支場に就職され、北見支場次長、根室支場長、本場(札幌市豊平区中の島)次長を歴任。1990年、財団法人千歳青少年教育財団へ移られ、千歳市サーモンパーク、サケのふるさと館の建設準備にあたり、94年から千歳サケのふるさと館館長をされた方です。また、父君・鎚郎氏もさけ・ますふ化場の前身「北海道水産孵化場」の場長をされていて、親子二代にわたりさけますの増殖に従事されました。

|

|||||||

|

|||||||||||

|

|

|||||||

|

||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

|

|