鮭と文化

明清丸を中心に5色のテープをひきながら濃霧の中で勇躍出港

その昔、ニチロ(現マルハニチロホールディングス)がまだサケマス船団を出していたころのお話。四月、五月になると社員の耳と目が一斉に北海道の函館に向いたものだった。漁師のみなさんはここから、まるで日露戦争の日本海海戦にでも出て行くような大船団を仕立てて出航するのだ。全社あげて、その準備と送り出しに汗をながした。一種のお祭りだったといっていいだろう。

ぼくが社員だった昭和40年代は、ほぼ三ヶ月にわたるサケマス漁があり、その準備に刈りだされて函館に出張したこともあった。それくらい、サケは偉大な存在だった。なにしろ、昔の最盛期は、サケ漁のおかげでボーナスが20ヶ月分でたとか、漁がおわったあとの半年は仕事をしなくてもよかったとか、信じられないような伝説も伝わっていた。

でも、この話はなにもニチロ(現マルハニチロホールディングス)にかぎったことではない。明治新政府ができた当初の日本もまた、産業・経済面でいろいろとサケのお世話になったからだ。アメリカの南北戦争で北軍の義勇兵だったホーレス・ケプロンという人が、お雇い外国人として来日し、北海道開拓の指揮をとった。この老兵は、「少年よ大志を抱け」のクラーク先生ほど有名ではないけれど、北海道を一本立ちさせることに大きな貢献があったから、大通り公園に銅像がちゃんと建っている。

ケプロンは、できれば日本の経済を支える新産業を北海道で立ち上げたかったのだが、金鉱探しだの牧畜だのいろいろ候補があったなかで、サケ漁にいちばん魅力を感じた。北洋の漁場が開拓され、サケが大量に獲れた。これを缶詰にして輸出すれば、輸出産業の切り札にできるはず、と北軍の英雄は考えた。そこでケプロンは、缶詰製造技術で世界の権威といわれたトリートというアメリカ人技師を本国から呼びよせ、石狩地区で本格的な製造を始めた。しかも、これがまた明治10年10月10日という、じつに区切りのいい日だった。本格的な缶詰の商業生産第一号は、なんと、サケ缶だったのである。しかも一缶のお値段は20銭から35銭、お米3升以上買える超高級品だったから、ほとんどが輸出にまわされ、外貨を稼ぐ切り札のひとつとなった。それに対し、国内で消費されるサケは、塩蔵品の「塩ジャケ」が主流だった。前回まで、日本国内に出回った新巻きシャケの話をしたわけだが、近代サケ産業のエースの座には、新巻きに代わって、外国に通用する新スターがあらわれたのだった。

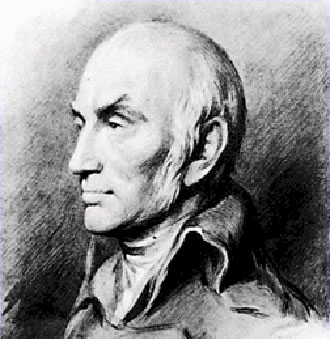

開拓使顧問ケプロンとその他の御雇アメリカ人たち(明治4年)北海道大学附属図書館所蔵

*写真は右よりエルドリッジ(ケプロンの秘書、医師)、ワルフィールド(土木)、アンチセル(鉱山)、ケプロン、J.クラーク (札幌学校教師)

http://www.lib.hokudai.ac.jp/collection/makuake/tenji15.html

という次第で、サケ缶は輸出品の主役として期待されたのだが、しかし明治20,30年代にはいると、事情がちょっと変わってきた。日本が日清、日露の戦争に突入し、保存が利いて力がでる軍事用の食材がもとめられたからである。もともと、缶詰はナポレオンが戦争に持っていく食料の保存法をひろく募ったときに生まれた発明品だった。ここで保存食として注目されたのが、サケ缶をはじめとする缶詰だった。日本の兵隊さんたちがはじめて缶詰を食べ、おいしさに感動した。今もそうだが、缶詰は文化というよりも文明の味がするから。缶詰が国内でも消費されるきっかけは、これを味わった兵隊さんたちが除隊したあと故郷で缶詰の便利さ、おいしさを、宣伝したことだ、とよくいわれる。こうして、国内にも缶詰ブームの予感がでてきた。

大正時代にはいると、さらにサケ缶のライバル「カニ缶」が登場して、国内の人たちも缶詰のおいしさに関心を向けるようになる。このカニ缶は洋上にある船の中で加工され缶詰になった。余談になるが、蟹工船ではたくさんの人が働いた。けれども、過酷な労働だったようだ。小林多喜二の名作『蟹工船』は、そういう船内の労働環境を描いた小説だ。

さて、おいしい缶詰が出揃うのを見て、業界は国内にも缶詰を広めようという気になった。大正11年にはサケ缶などを国内でたっぷり食べてもらおうというキャンペーンをおこなう「缶詰普及協会」が設立される。これに歩調をあわせ、サケ缶を船内で生産する「サケ工船」が登場し、輸出も国内販売もともに急成長するようになった。船の中で生のサケを缶詰にするから、おいしいサケ缶ができる。またまた余談だが、この船内製造によるクラシックで新鮮な味のサケ缶を、昔の紙ラベルと一緒に再現した復刻版缶詰が、今ニチロ(現マルハニチロホールディングス)で発売されている。これがまた、うまい!! よき昭和の味がする。

ちなみに、サケ缶の有名ブランドとなったニチロ(現マルハニチロホールディングス)は、明治30年代末に「堤商会」として創業した。国内向けの塩蔵品だけでなく、明治43年には早々と輸出用のサケ缶を生産するため、トタン屋根の小さな工場を建設している。でも、設備はまだオモチャみたいだった。ブリキ板を手で丸め、ハンダづけして缶詰にしたそうだ。しかし、大正のはじめには新しい機械を用いて「衛生缶」をつくり、欧米で人気のある紅サケの缶詰を大量生産する道をひらいた。このとき「あけぼの印」も誕生している。この赤い日の出のマークは、きっと、紅サケの赤を連想させる役目を期待されたのだろう。もうひとつ、おまけのトリビアを書いておきたい。ニチロという社名は、旧社名の日魯漁業から来ている。でも、なぜ日魯と書いたかはあまり知られていない。北洋のサケマス漁場をともに重視した日本とロシアを並べて「ニチロ」なのだが、ロシアのロを「露」としないで「魯」としたのには、わけがある。「露のようにはかない」と縁起が悪い。一方、「日魯なら、ふたつの日が魚をはさむので、毎日漁獲があるという縁起の良い意味」になるから、採用されたという。

ナポレオンは兵士に栄養豊富で美味新鮮な食べ物を供給しなければならないことを痛感。フランス政府は12、000フランの懸賞をかけて陸軍糧食となる食品保存技術法を募集し、アペールの案が採用されました。

「缶詰の原理」を発明したフランス人のニコラ・アペール。彼は、食料品に関する仕事と実験に一生をささげており、つけ物業、菓子製造業、料理店、醸造業に従事し、91歳にて生涯を閉じました。

http://www.jca-can.or.jp/honbu/200anniv/slide/slide03.htm

復刻版缶詰

鮭ギャラリー「缶詰ラベル」へ

さっき、サケ缶の復刻版のことと書いて思い出したのだが、昔の缶詰にはきれいな色刷りの紙ラベルが巻かれていて、これがデザイン面でもおもしろかった。現在、日本缶詰協会には明治から昭和10年代にわたる古い缶詰ラベルが収集保存されている。明治10年ごろに使われたサケ缶のラベルもある。今見ると、このラベルには不思議なポーズのサケが描かれていて、なんとも興味深い。なんと、サケが陸上にいるのだ。お腹を地面につけて、うつぶせの形で立っている。こういう魚の描き方は、水中に潜る習慣のなかった西洋ならではの方法だ。西洋では、釣り場や魚場の風景と、陸に立って生きているサケとで、川や海から獲ったばかり、という新鮮度を表現した。このラベルデザインを見ただけでも、輸出用のサケ缶であったことがわかる。

しかし、日本には海人文化があって、水中の潜る人がたくさんいたから、水中シーンを絵に描けた。また、鮮度のほうは「鯉の滝のぼり」という活きのいい画題があって、跳ねあがっている魚を描くのが定番だった。そこで、サケ缶が国内向けに販売されるにつれ、ラベルの絵にも、滝のぼりする鯉とそっくりの、跳ね上がったサケが描かれるようになる。ニチロのサケ缶は、この日本向け「滝のぼり」タイプのサケがラベルで跳ねている。日本人にはよくアピールする図柄だ。でも、英語「サーモン」の語源となった「サルモ」というラテン語だって、「跳びあがる」という意味なんだけれどね。サケは跳ねあがってこそ、おいしそうに見えるのだ。

荒俣宏 作家

1947年東京生まれ。慶応大学法学部卒業後、日魯漁業(現マルハニチロホールディングス)に入社。コンピューター・プログラマーとして約10年間のサラリーマン生活をおくる。その間、紀田順一郎氏らと、雑誌「幻想と怪奇」を発行。英米の幻想文学などを翻訳しつつ、評論も展開。独立後は翻訳、小説、博物学、神秘学などジャンルを越えた執筆活動を続け、その著書、訳書は300冊に及ぶ。代表作に350万部を越える大ベストセラーとなった『帝都物語』(全6巻 角川書店)、古今の生き物に対する博物学の集大成といえる大著『世界大博物図鑑』(全7巻 平凡社)などがある。日本大学芸術学部研究所教授。近著に『読み忘れ三国志』小学館、『想像力の地球旅行』角川文庫、『イリュストレ大全』長崎出版など。