鮭と文化

高橋由一が油絵静物画の見本として取り上げた塩ジャケの絵が、じつは日本の油絵史にとってきわめて重要な作品だったことは、前回に詳しくお話した。しかし、由一の絵はそれだけにとどまらず、日本の塩ジャケ史(外国にも塩ジャケ史があるのか???)にとっても興味ぶかい記録であることを、「サケ缶のニチロ」としても声を大にして主張したい。

いちおう高橋由一作といわれている鮭図は、丹念に探すと十枚前後あるのではないかと思われるのだが、たぶんいろいろな画家が時期と場所を違えて描いたものだろう。その証拠に、塩引きにされたサケの乾燥具合、シワの寄りかた、身の切りかたなどに大きな違いがある。なかでも大きな問題は、吊り下げかたにあった。多くは頭を上にし、縄を鰓に通してぶらさげているのに、その逆に尻尾を上にして、尾柄に縄を巻いてぶらさげてある絵があるのだ。ほんとうにこういうスタイルの塩ジャケが存在するのか?

調べてみると、ほんとうにあった!しかも、日本ではじめてサケが産卵にあがるための水路(種川)を考案しサケ資源の保全を実行した越後三面川の村上だ。江戸時代、ここの村上藩は蝦夷地の松前藩と並んで塩引きにしたさけを江戸の将軍家に献上した。しかし、蝦夷をはじめとしてほとんどの産地が頭を上にして吊るす塩ジャケを生産したのに対し、村上では昔から尻尾を上にして吊るす。一説によると、頭に縄を回して吊るすのは首吊りを連想させて縁起がわるいからだという。将軍家に献上した関係で腹の割きかたも切腹を連想させないように工夫されているそうだ。高橋由一の絵では腹の割きかたまで描写されていないのでよくわからないが、聞けば一文字にばっさり切らないとのこと。

でも、どうもそれだけではないらしい。村上の塩ジャケの製法由来に関して、須藤和夫さんの著書『三面川サケ物語』(朔風車刊)に次のようにある。

「あれ。よその塩引きは頭が上なんだねーー塩引き作りが最盛期を迎えた十二月のある日の、村上市役所選管事務局の昼休み時間。若手職員が一枚の切手を手にびっくりしたような声をあげた。その郵便切手は、昭和五十五年二月発行の近代美術シリーズ第五集の五十円切手。絵は高橋由一画伯の手になる『鮭』だ。(中略)びっくりしたのは、吊り下げられている塩引きのそのサケが頭が上になっている図柄だからだ。生まれてから、塩引きサケといえば頭が下になっているのを見慣れた目には、それが異様に映ったのも当然だろう。(中略)イワシのような小魚でも頭付で干す時には頭が上になるのが一般的手法なのに、村上のサケに限って逆になってしまう理由について、なぜそうなったかをつまびらかにしてくれるような伝承の資料や口伝は発見出来ない」

そこで須藤さんたちの「推理」が始まった。冗談も交えて、村上で尻尾を上にする理由は、

|

などが考えられるという。この製法は村上の秘伝だったようで、他に同じ造り方をするのは新潟県三条市の五十嵐川周辺だけだという。ここは村上藩の所領であった。

というわけで、油絵の「鮭図」に村上タイプの逆さづりがあることは興味ある事実だ。東京にもこれがはいってきていたのか、それとも新潟でえがかれたものなのか。絵を見ると、たしかに「カワマス」のからだには乾燥シワが寄っておらず、とても姿がよいのだ。こういうことが分かるのも、たくさんある「鮭図」ならではの楽しみだろう。

新潟県村上の逆さづりの鮭

切手:近代美術シリーズ第5集

「鮭(高橋由一)」(1980.2.22)

逓信総合博物館所蔵

それにしても、村上の塩ジャケの話は意義深い。サケの胸鰭(いちびれ)を大切にしたのも、塩引きにした後の姿にこだわったのも、そこにサケ信仰の痕跡があらわれているからだ。たとえば、「いちびれ」は川をさかのぼるサケの生命力をあらわしたシンボルだし、海から山、山から海を行き来するその生態から、サケを歳神の使いとして信仰する風習が生まれている。新年に祀る門松を山から切り出して里に置き、新年の神を迎えた行事とも共通する、新しい命の運び手こそ、サケだったのだ。

北米の原住民もやはりサケを食料とした人たちで、サケが帰ってくる川にゴミを捨てたりして汚す者は死の罰が下ると信じられた。また、自分たちはサケの子孫だとも信じたので、トーテムポールにサケを彫刻した。北海道の人たちも自分をサケの末裔と考え、漁には厳しい制限を設けた。なにしろ北海道の人々にとっては、サケは皮すら衣料や履物になり、楽器の弦に使えた。とてもおもしろい話が、寛政の改革で有名な松平定信の書いた本におさめられている。ある内地人が、北海道の人にとって神であるサケの皮を履物にしているのを見て、「あなたたちは神様の皮を履いて歩いても平気なのか」とからかった。すると北海道の人は内地の草履を示しながら言い返した、「あなたがたも、神のようにあがめる稲の藁でつくった履物をはいているではないか」と。おたがい、履物にもなるほど有用な食料だからこそ、神とあがめずにいられなかったわけだ。

アメリカ先住民族Tsimshian族の作品

Salmon by Terry Starr, Tsimsh an

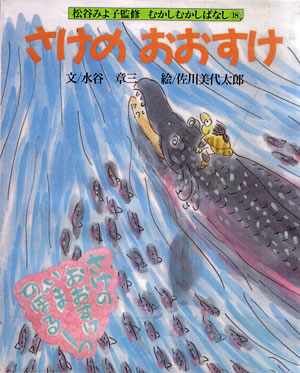

むかしむかしばなし「さけの おおすけ」フレーベル館

村上もふくめた東北地方では、年末にサケの王「オウスケ」が家族をひきつれて川をさかのぼる、という言い伝えがあった。サケの王は精霊なので捕まえると祟りがあるため、オウスケが来る日はわざわざ網を切ったりした。もし捕まえて食べれば、七代にわたってサケの祟りを受けると恐れられた。サケの王は川をわたるときに、「オウスケ コスケ いまのぼる」と声をたてるといわれる。このサケの声、実際に聞けたらちょっと怖い。

また、柳田国男の『遠野物語』にも、遠野最古の家柄をほこる家系では、自分たちをサケの子孫と信じ、予知能力があるサケの皮を口にしないという話や、神隠しにあった家にサケが跳ねてはいってきたので、消えた娘が変身して帰ってきたと考え、以後サケをけっして食べないことにした医者の話などが、載っている。

というわけで、サケはそれほど深く、地元に浸透した神の魚だったことがお分かりいただけたと思う。なんだか、塩ジャケが急に神々しく見えてくるから、ふしぎなものだ。時もちょうど年末年始、今年は塩ジャケの絵と歴史に思いを馳せながら、新巻サケとお茶漬けの最高においしいごはんをハクハクとかっ込める幸せな新年を迎えよう。ちなみにアラマタは、ニチロの「特選 サケほぐし」をごはんの上にたっぷり盛り上げてお醤油をちょっとたらし、渋茶をぶっかけたその勢いでハグハグ、ザックザックと平らげるのが大好きであります。(つづく)

荒俣宏 作家

1947年東京生まれ。慶応大学法学部卒業後、日魯漁業(現マルハニチロホールディングス)に入社。コンピューター・プログラマーとして約10年間のサラリーマン生活をおくる。その間、紀田順一郎氏らと、雑誌「幻想と怪奇」を発行。英米の幻想文学などを翻訳しつつ、評論も展開。独立後は翻訳、小説、博物学、神秘学などジャンルを越えた執筆活動を続け、その著書、訳書は300冊に及ぶ。代表作に350万部を越える大ベストセラーとなった『帝都物語』(全6巻 角川書店)、古今の生き物に対する博物学の集大成といえる大著『世界大博物図鑑』(全7巻 平凡社)などがある。日本大学芸術学部研究所教授。近著に『読み忘れ三国志』小学館、『想像力の地球旅行』角川文庫、『イリュストレ大全』長崎出版など。

|

|

|